丸の内の隠れたレジェンド!再開発第一世代、「オフィスの丸の内」 を代表する「三菱ビルヂング」

2025年10月10日 12時00分更新

高層ビルや歴史的建造物など、丸の内の建築群を現場のレポートを交えながら紹介する連載「丸の内建築ツアー」。今回は、財閥解体前は三菱合資会社も本社を構えていた三菱グループの総本山が建ち続ける場所に位置する「三菱ビルヂング」を紹介します。

三菱ビルヂングのデザイン

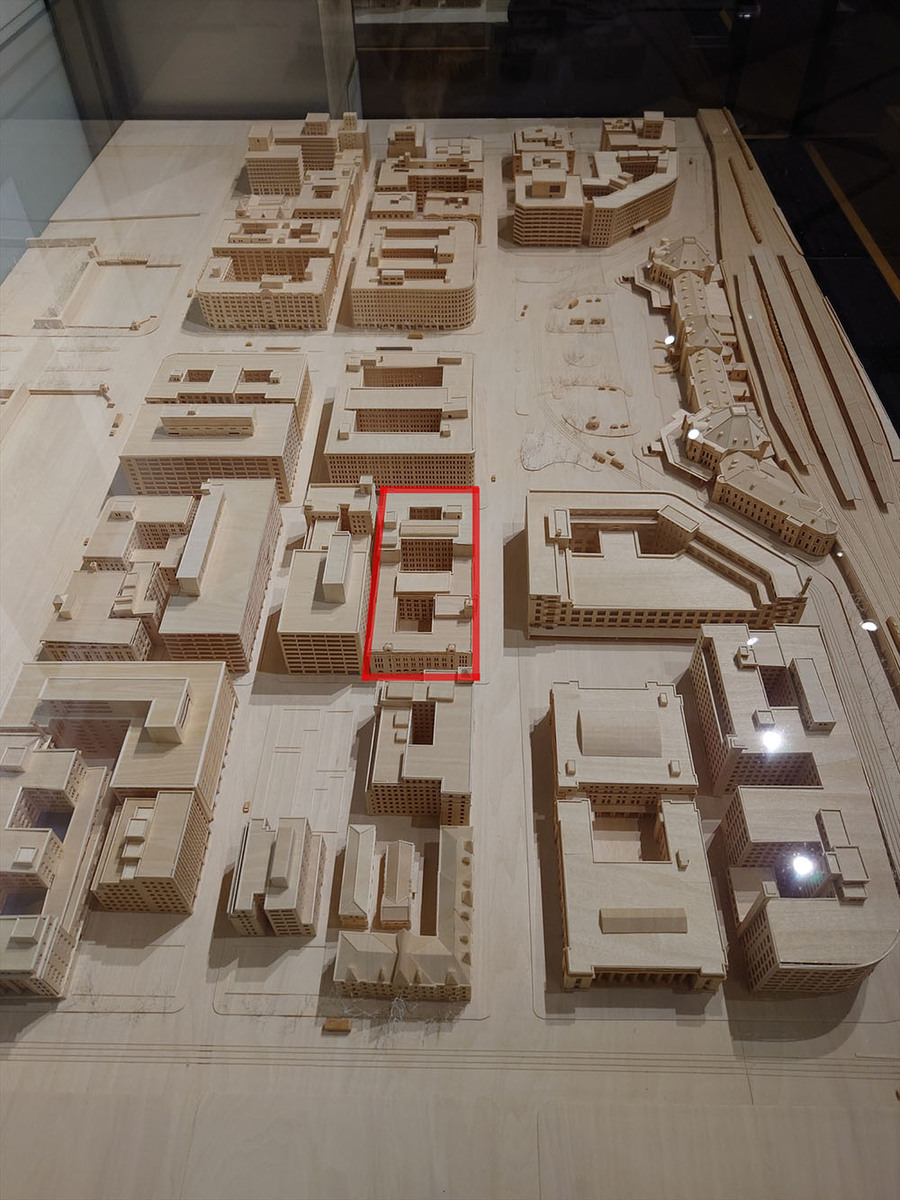

三菱ビルヂングは、東京駅丸の内口を出て南西側に位置し、JPタワーと丸の内ビルディングの間に建つビルです。白い格子状の外観デザインが特徴的で、周囲の超高層ビルよりも小柄ながら、丸の内の街並みの中でもひときわ目を引きます。建物の規模は地上15階、地下4階、塔屋2階で、高さは69.7m、延床面積は60,434.55㎡に及びます。構造は鉄骨鉄筋コンクリート造で、1971年9月6日に着工、1973年3月28日に竣工しました。すでに築50年を超えており、丸の内エリアを代表する古参ビルのひとつとなっています。

フロア構成は、地下4階から地下2階にかけて駐車場や倉庫を配置し、地下1階と地上1階には商業施設を備えています。2階から15階まではオフィスフロアとなり、塔屋部分にはファンルームや冷却塔などの設備が収められています。さらに竣工当初には、地下に集中地域暖房センターが設けられていました。

デザイン面では、三菱ビルヂングは当時のオフィスビルにおいて革新的な工夫が随所に見られます。平面計画においては、一般的に6.5m四方の柱スパンが標準であったのに対し、奥行方向を倍の約13mとすることで、広々とした無柱空間を実現しました。また外観は、約3.5m角のプレキャストコンクリート製カーテンウォールを用い、サッシまでの奥行きを660mm確保することで、深い彫りのある重厚な表情を形成しています。

更に東京駅側となる東側外壁面は、構造フレームとは独立して断面形状の大きい外装マリオンを約3.3m間隔で配置し、外装デザインへの強いこだわりを表しています。コーナー部には柱を置かず、ファサード全体に軽快さを与える工夫も施されました。さらに、計画当時は、ペデストリアンデッキを有楽町方面へ延伸する構想があったことから、低層部の意匠は「有楽町ビルヂング」「新有楽町ビルヂング」と共通する3階部分でセットバックする形態が採用されています。

第22号館の建設

現在の三菱ビルヂングが建つ前は、この地には「第22号館(三菱仮本社)」が建っていました。

第22号館は、明治末期に三菱が行った新築設計懸賞競技を背景として誕生したオフィスビルであり、今でいうコンペが行われた点が日本の近代建築史においても特徴とされています。当時、国内では日本大博覧会の敷地設計、大阪市役所、大阪市公会堂、そして三菱合資会社本社の設計競技が相次いで行われていました。その中で三菱本社の設計競技は、民間企業が主催する初めての懸賞募集として注目を集めました。当時の三菱財閥は社内に優秀な技術陣を抱えていたにもかかわらず、あえて広く建築家に門戸を開いた点で先進性を示しており、主要新聞紙のみならず英字新聞を通じて在日外国人建築家にも応募を呼びかけている点から、大正期から既にグローバルな視点を持っていたことが伺えます。

新築設計懸賞競技では、新築設計懸賞競技の審査委員として、明治政府がイギリスから招聘した建築家、ジョサイア・コンドルも参加していました。上野博物館や鹿鳴館の設計にも関わった人物で、審査委員長には工部大学校の建築学科第1期生として卒業し、コンドルの最初の教え子でもある片山東熊、委員にはコンドルに加えて曾禰達蔵、そして岩崎小彌太ら三菱幹部が名を連ねました。結果、54名の応募者から58点の図案が集まり、最終的に木子幸三郎が1等、池田稔が2等、内田祥三が3等に選ばれました。木子案は古典的列柱を備えた壮麗な設計でしたが、実際には採用されず、本社の事務所需要に応えるため、より早急かつ実務的な建築が求められたと考えられます。

こうして1914年に社内承認を得て計画されたのが第22号館、すなわち三菱仮本社でした。建設地は現在の三菱ビル南半分にあたる敷地で、第一次世界大戦の影響により着工は遅れ、1915年11月に始まり、竣工は1918年4月にずれ込みました。工事費も戦時下の物価上昇により65万円から78万円へと増額されています。設計は桜井小太郎が中心となり、藤村朗や石原信之も関わりました。当初はチュードル式の外観案がありましたが、より近代的な意匠が求められ、特に正面玄関や塔屋の設計には苦心が重ねられたとのことです。

第22号館では当時としては革新的な技術が導入されました。国内で初めてスチールサッシが本格採用され、巣鴨製作所(後の日本建鉄で2005年に三菱電機の完全子会社化)に特注されました。鉄板を曲げて骨組みを作るなど、職人の手仕事に依存した部分も多く、1階の半円窓枠は火づくりと金槌で仕上げられていたりしました。また、イギリスに発注したタイルが輸送中に沈没する事故が発生し、大理石へと急遽変更されるなど、戦時下ならではのエピソードも残されています。建物は地上4階、地下1階、延床面積3,111坪に及び、鉄骨煉瓦造に白色化粧煉瓦を外壁に用いた重厚な外観を誇りました。内部には蒸気暖房やオーチス製エレベーター3基を備え、当時の最新設備が整えられています。

しかし、竣工直後から第一次世界大戦による好景気で事務所需要は拡大を続け、早くも手狭感が指摘されました。そこで1918年10月には北側敷地に大規模な増築工事が開始され、1921年に完成します。この新館は地階付き地上6階建て、延床面積6,895坪に達し、丸の内で初めての汚水浄化装置を備えるなど、当時の先進的なオフィスビルの姿を示しました。旧館部分は汲み取り式の和式便所が主流であったことを考えると、衛生面でも画期的であったといえます。

三菱仮本社は、その後「三菱本社新館」とも呼ばれ、太平洋戦争後に財閥解体を経ても存続し、丸の内の中心で存在感を放ち続けました。最終的に1971年に建て替えにより解体されるまで、半世紀以上にわたり三菱の象徴として威容を誇り、日本の近代建築と企業文化の発展を物語る存在であり続けました。

丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう