エリアLOVEWalker総編集長・玉置泰紀のまち散歩 第20回

2025年大阪・関西万博まもなく開幕、8人のテーマプロデューサー渾身の超ユニークなシグネチャーパビリオンを一気に紹介

2025年04月07日 19時00分更新

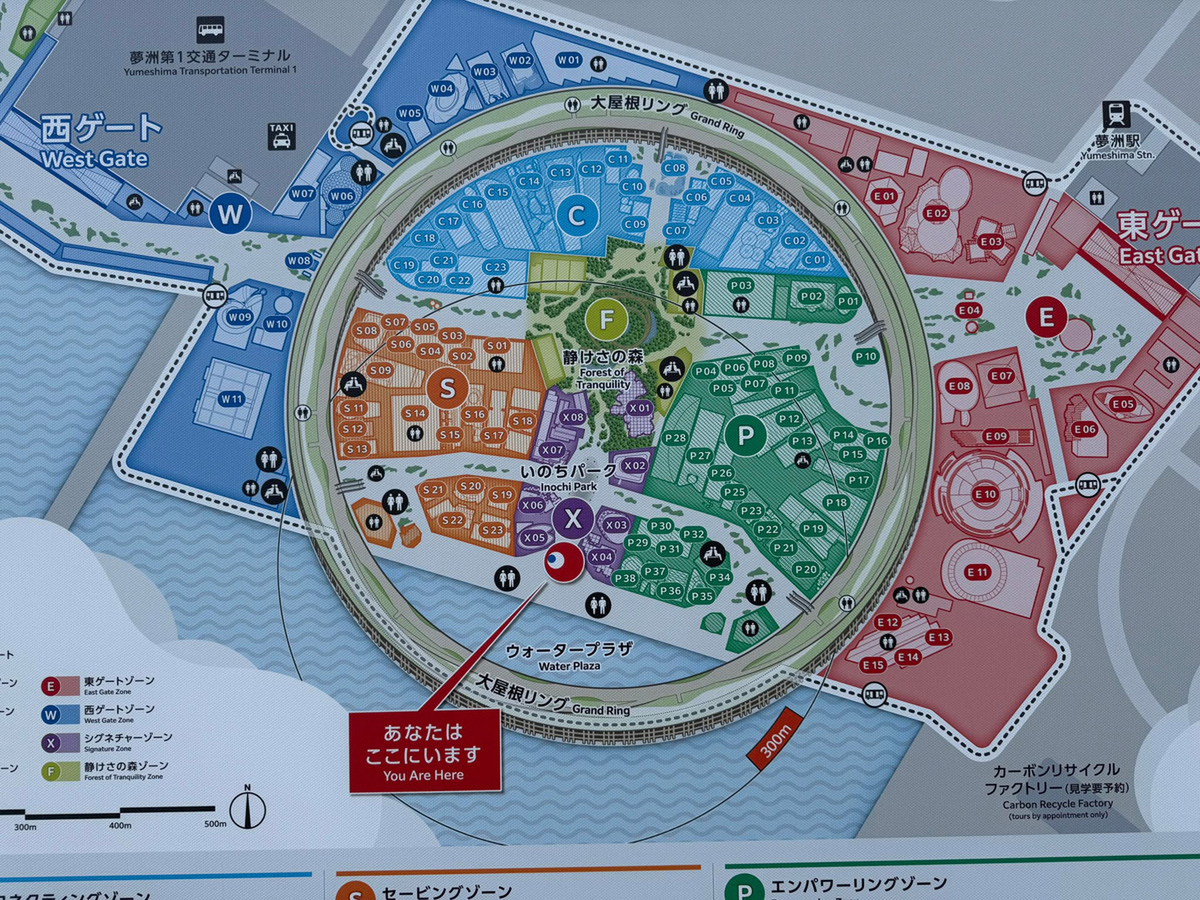

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会は2025年4月3日、2025年大阪・関西万博(4月13日〜10月13日。大阪・夢洲)で、8名のテーマ事業プロデューサーが手がけるシグネチャーパビリオン8館がすべて完成したことを受け、シグネチャ ーパビリオン8館完成披露・合同内覧会を2025年日本国際博覧会会場(大阪・夢洲)で開催した。シグネチャーパビリオンは隣接する「静けさの森」とともに、大屋根リング内の「いのちパーク」にある。

シグネチャーパビリオンは、万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を体現する中核的なプロジェクト。これらは「シグネチャープロジェクト(いのちの輝きプロジェクト)」の一部として、各界で活躍する8人のプロデューサーがそれぞれ独自の視点で「いのち」をテーマに企画・監修している。

シグネチャーパビリオンとシグネチャーイベントを通じて、リアルとバーチャルをインクルージョンした多様な体験により、訪れるすべての人々が「いのち」について考え、その概念をアップデートする場所になることを目指している。

筆者は8人のプロデューサーには知人も多く、企画を議論した人もいて、今回のパビリオンを心待ちにしていたので早速、大阪・夢洲の万博会場に駆けつけた。

特徴と見どころとしては、個性の強い8人のプロデューサーが、それぞれの専門分野(科学、アート、技術、哲学など)を反映して、多角的な視点で「いのち」を探求しているところが見もので、同時に企画段階から作業をしてきて、お互いに影響しあっているのも感じられ、「多様性と共創」を感じることが出来る。8つのパビリオンは、独立しながらも「いのちパーク」として一つの物語を形成していて、来場者はパビリオン間を移動しながら「いのち」の多面性を体験できる。

また、実際に回ってみると、インタラクティブ体験の豊富さが楽しくて、来場者が展示に参加し、自ら感じ、考える仕掛けに溢れている。

一部のパビリオンはオンラインでも体験可能で、誰でもどこからでも参加できるリアルとバーチャルの融合が体験できる。会場内でも参加者のアバターを作るパビリオンもあり、リアルな人間がデジタルに溶け込める。中心の広場では、イベントやフォトセッションも開催される予定だ。

■各シグネチャーパビリオンを見てきたぞ

●テーマ「いのちを磨く」

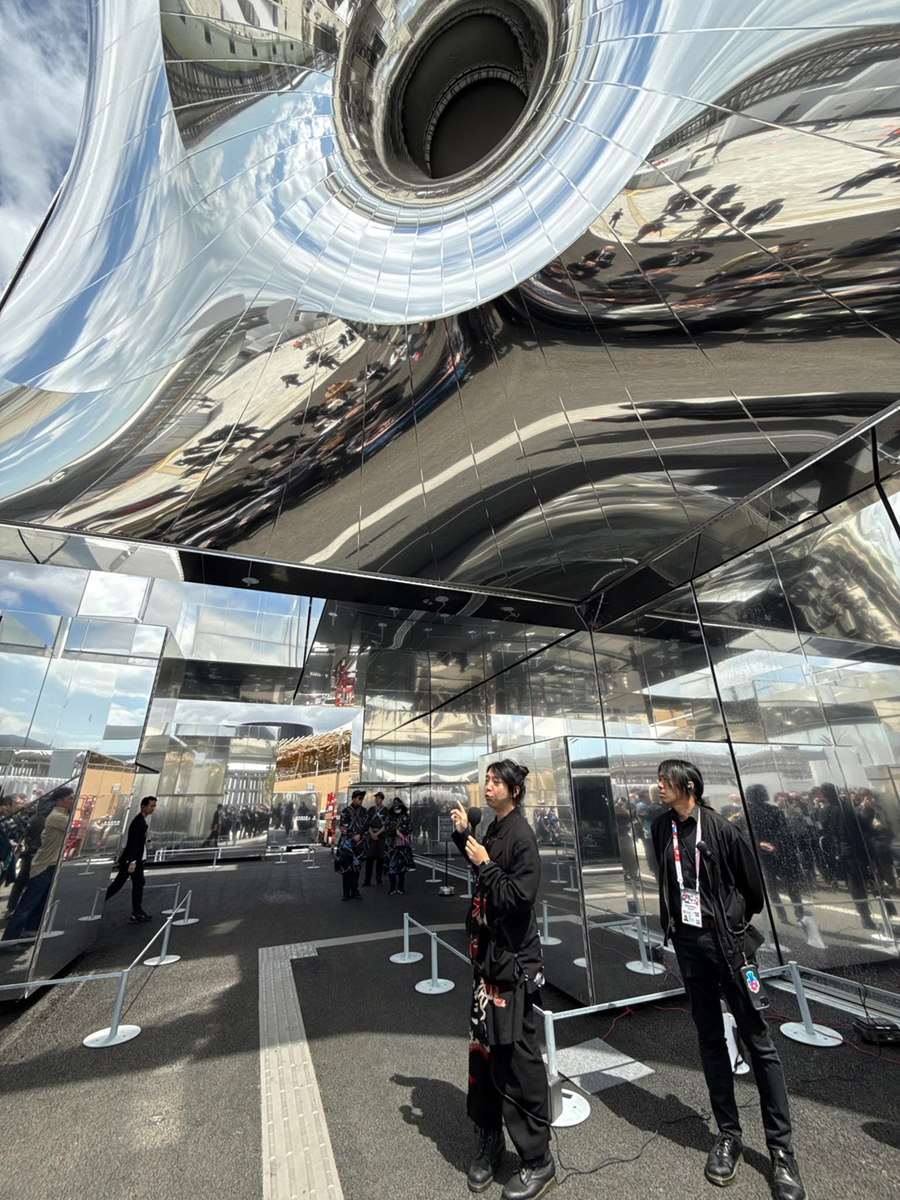

落合 陽一 『null2』

内覧会のあいさつでは、落合氏は「万博でしかできない壮大な表現を通じて、AIと人間の融合など国際社会に問いを投げかけ、ここだけの体験を届ける意義を示したい」と語り、パビリオンでの解説では「私のパビリオンは『null²(ヌルスクエア)』と名付けました。外側は鏡の彫刻でできていて、ヌルヌルと動くようなデザインです。中にはロボットやアクチュエーターがたくさん入っていて、建物自体が伸びたり沈んだりします。これは今までにない建築で、万博らしいスケールの大きさが特徴です」と説明。

さらに「この建物は素材から作りました。3年かけて研究を重ね、2020年の企画書で『変形する鏡の建築を作りたい』と提案したのが始まりです。準備期間が5年あった万博だからこそ実現できました。外装は反射率97%の鏡で、ロボットとスピーカーが組み込まれています。見るだけで分かると思いますが、動く建築って世の中にそうそうないですよね。建築設計はNOIZさん(建築事務所)とコラボしました。8年ほど一緒にプロジェクトをやっていて、日本科学未来館の常設展示などでも鏡を使った作品を作ってきました。今回はその集大成です。天候や視点によって見え方が変わるのも面白いポイントで、生きているような建築を体感してほしいです」と工夫を語った。

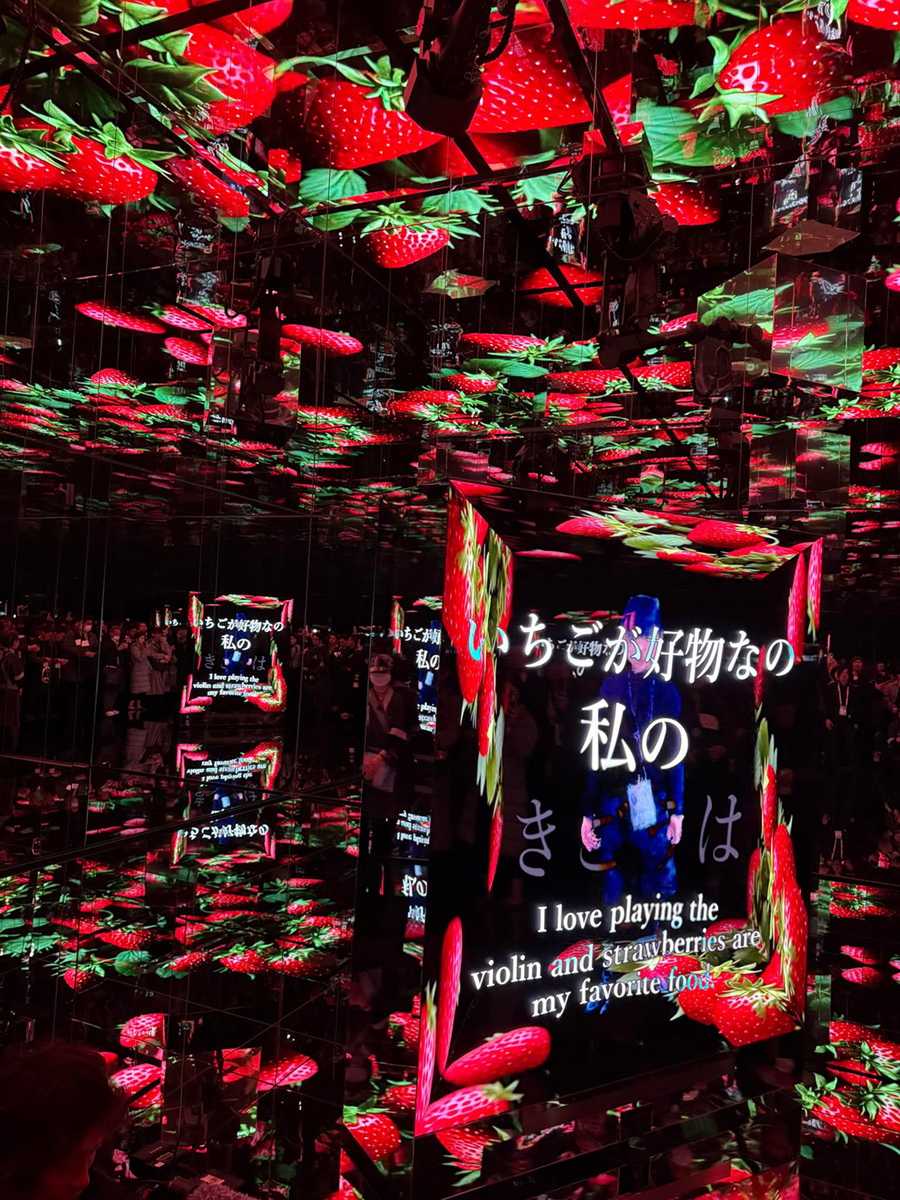

また「MirroredBody®技術では、来場者は自分の体を3Dスキャンでき、そのデータを持ち帰れます。さらにアプリでAIの自分と対話できるんです。パビリオンに入ると、そのAIがあなたの声や特徴を覚えていて、あなたの声で話しかけてきたり、好きなものを反映した演出が始まります」と、双方向的な楽しみを語り、実際に、館内でモデルにより実体験を見ることが出来た。

同館の示す未知の風景は、変形しながら風景を歪める彫刻。物理的に現場に行くことの価値を作り出す。人類が未だ見たことのないインタラクティブな構造体。 風景を変換しながら、自然と人間の間にデジタルの自由さを持って調和をもたらす。 数年に一度しかない世界的に大きなナショナルイベントでしか進展しないような建築やインタラクティブ技術の進歩を巻き起こす。

また、未知の体験としては、デジタルの身体による合わせ鏡。訪れた人々の身体をデジタル化し、パビリオンの中では有機的に変形し自律的に動作する身体と対話する。有史以来、行われてこなかった鏡の再発明。

公式サイト:https://expo2025.digitalnatureandarts.or.jp/

【落合陽一プロフィール】 メディアアーティスト。1987年生まれ、メディアアーティスト。2015年東京大学大学院学際情報学府博士課程修了(学際情報学府初の早期修了)、博士(学際情報学)。2017年筑波大学図書館情報メディア系准教授、2020年デジタルネイチャー開発研究センター センター長。2017年-2019年まで筑波大学学長補佐、2018年より内閣府知的財産戦略ビジョン専門調査会委員、内閣府「ムーンショット型研究開発制度」ビジョナリー会議委員などを歴任。

●テーマ「いのちを高める」

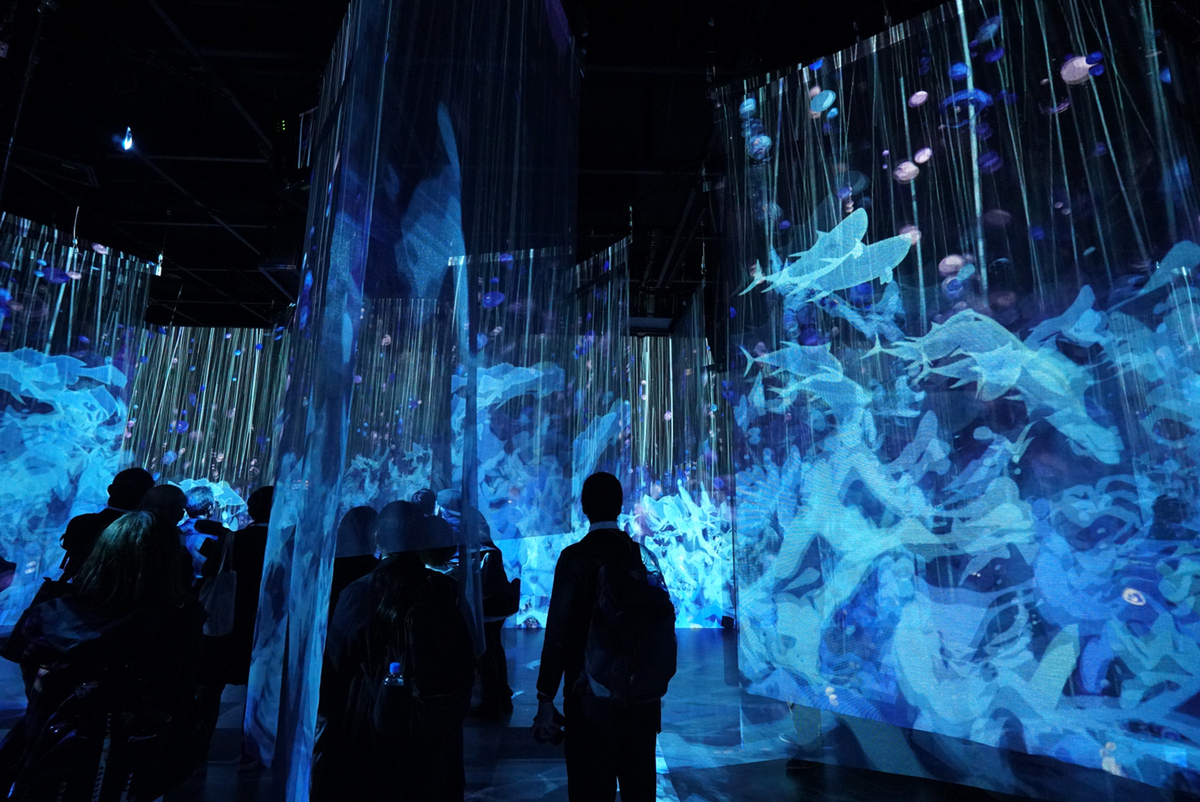

中島さち子 『いのちの遊び場 クラゲ館』

内覧会のあいさつでは「今までの社会では、大きいものや強いものが目立ってきたけど、21世紀の万博では、小さくても弱くても、そこに宿るエネルギーがグワッと爆発する場にしたい。一人ひとりが未来を音楽のように共創できる喜びを、ここで持ち帰ってほしい」と熱意を語った。

コンセプトの核心は「プレイフルな共創」。「生きる」を大変革させるため、遊び(Play)を軸に多様な存在価値を認め合う。強さや大きさではなく、小さくても輝く「いのち」に光を当てる。そこには、インクルーシブな未来があり、万物が持つ創造性を爆発させ、希望に満ちた社会を模索する。文化や立場の違いを超えて混じり合い、新しい何かを生み出す。

展示は、五感をフルに使ったインタラクティブに展開する。「予約なしで入れる遊び場」と「深く潜る学びの場」の2層構造になっていて、世界の音を聞き、祭りや芸能に参加し、最後は一緒に「いのちを祝う」瞬間を創り出す流れが出来ている。

子供も大人も、遊びながら自分だけの創造性を発見できる。ワークショップや即興演奏など、参加型のプログラムが日々開催される。会期前から会期後まで、世界中の人々や文化とリンクし、オンラインとリアルが融合し、どこからでも参加可能になっている。海外のアーティストとのコラボや、来場者同士のアイデアが随時、展示に反映されていく。小堀哲夫氏によるクラゲ館のデザインは、クラゲの揺らぎや透明感をイメージしている。柔らかく流動的な空間で、訪れるたびに異なる体験が待っている。

公式サイト:https://expo2025-kuragepj.com/

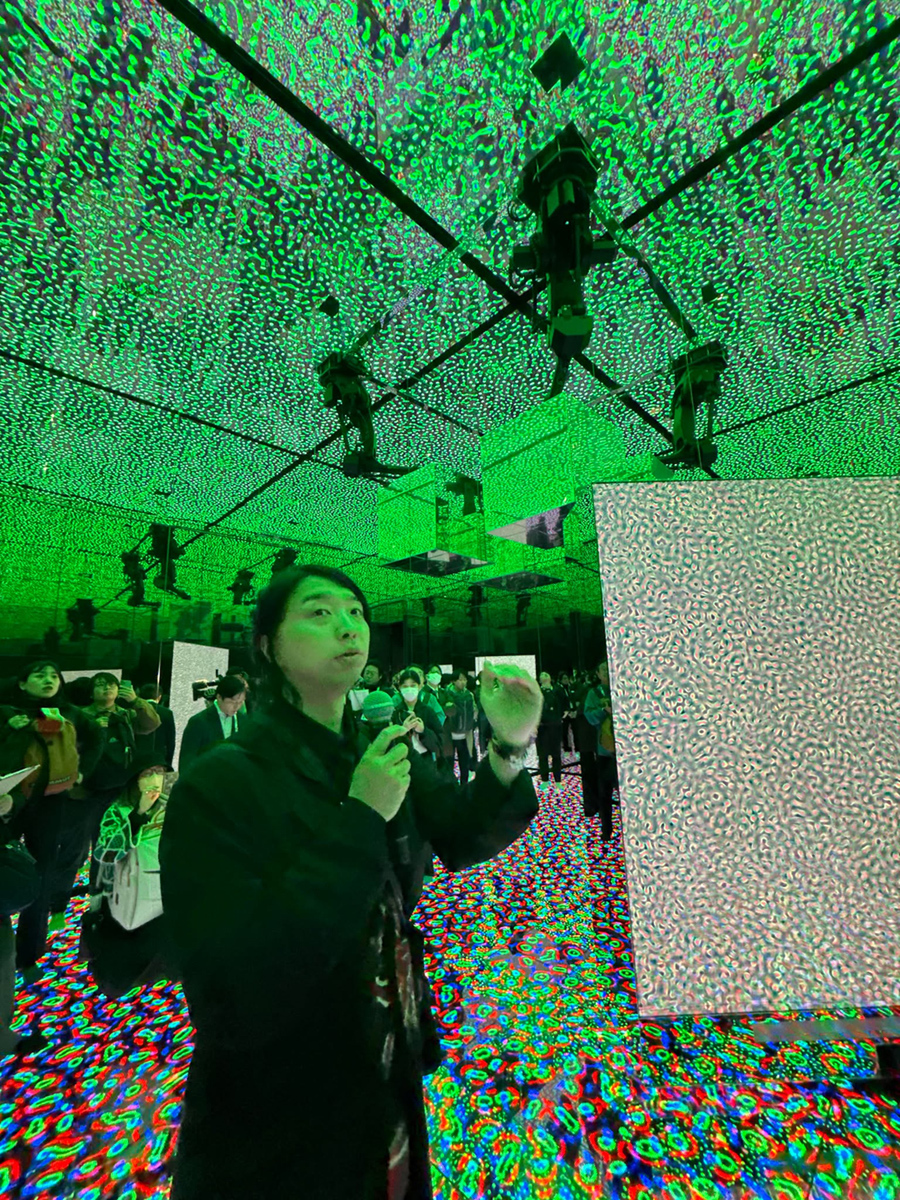

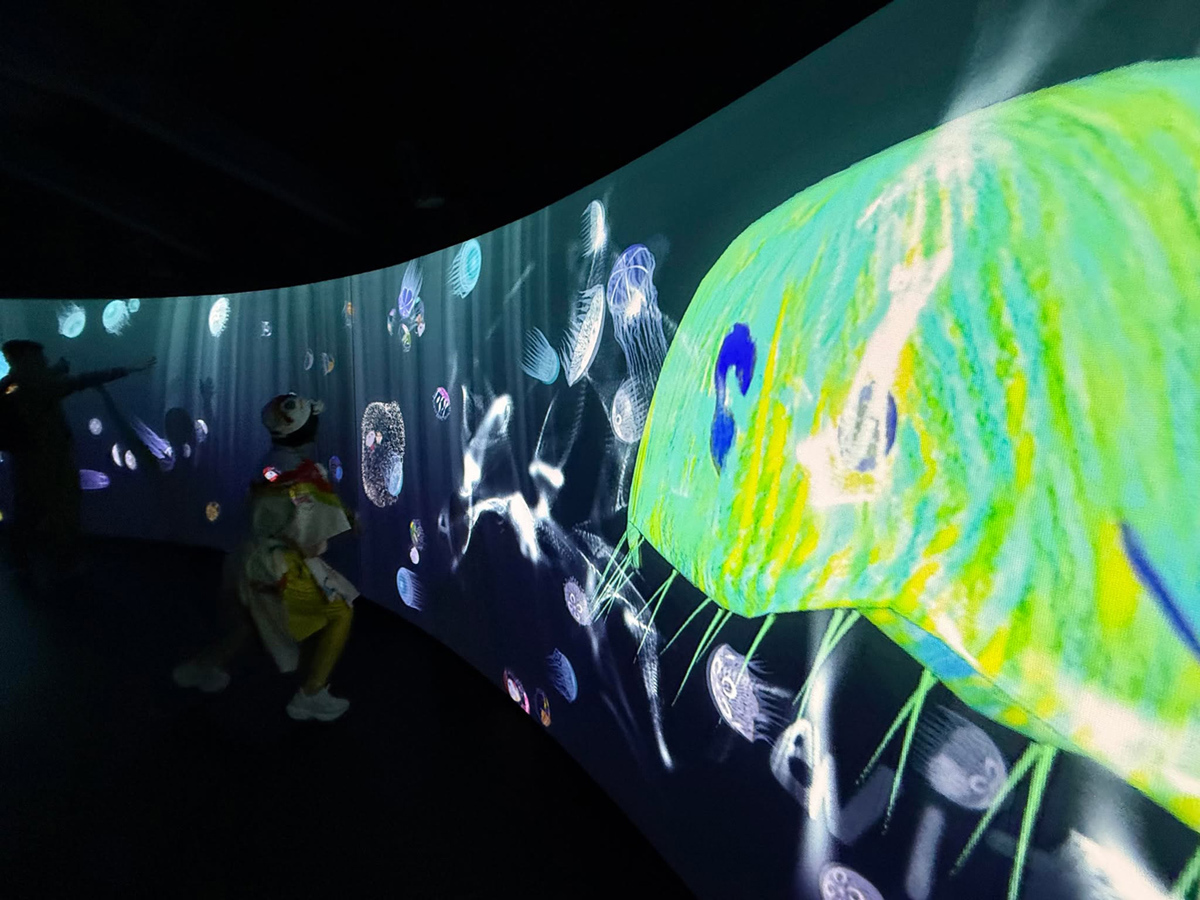

「深く潜る学びの場」。予約が必要なゾーンは、小山を登った頂上からエレベーターで一階に降りたパビリオン内部。暗い部屋で瞑想のような時間を過ごした後、広いスペースに移る。そこには、ライブバンドがいて、360度の円形の壁の映像は自然から海中、さらには世界中の暮らしや祭りが映し出される。来場者はこの空間で最後は一緒に踊る仕掛けだ

【中島さち子プロフィール】 ジャズピアニスト・数学研究者・STEAM教育家・メディアアーティスト。株式会社steAm CEO・株式会社STEAM Sports Laboratory取締役。音楽・数学・STEAM *教育・メディアアートなどの分野で、国内外で多彩な活動を展開する。

●テーマ「いのちをつむぐ」

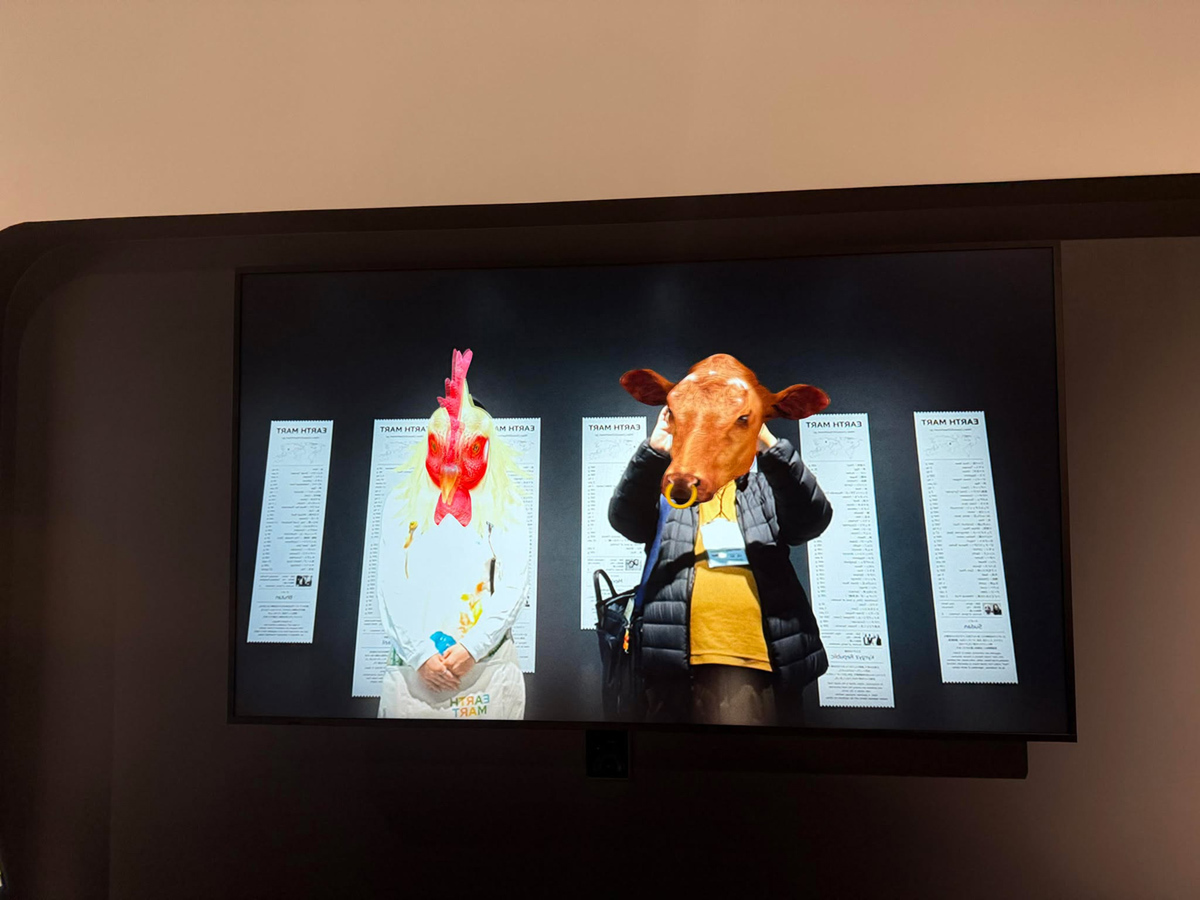

小山薫堂 『EARTH MART 』

このパビリオンでは、地球環境や飢餓問題と向き合いながら日本人が育んできた食文化の可能性とテクノロジーによる食の最先端を提示し、より良き未来へと導く「新しい食べ方」を来場者と共に考える。そして、食を通じて様々な「当たり前」をリセットすることでいのちにとって本当に大切なものに気づき、謙虚な気持ちから感謝や優しさが生まれ、それが来場者のほのかな幸せにつながっていく。世界じゅうの人々に「いただきます」という日本語と食に向き合う心構えを持ち帰ってもらうことを目指す。

「いのちのマーケット」では、一人の人間が一生で食べる量を視覚化している。例えば、日本人が一生で食べる約28,000個の卵が逆ピラミッド型のシャンデリアとして展示される。未来の食を提案する「EARTH FOODS 25」では、日本発の食材やアイデアを25個厳選して展示(例: 海藻、発酵食品など)。5人の気鋭シェフ(リオネル・ベカ、サンティアゴ・フェルナンデス、石坂秀威、加藤峰子、桑木野恵子)がこれを基にコンセプト料理を開発する。

また、会期中に「万博漬け」と名付けた梅干しをパビリオン内で仕込み、25年後の2050年(または2040年説もあり)に食べられる引換券を来場者にプレゼントするという試みも。

茅葺き屋根のデザインは、建築家・隈研吾さんが監修。小さな茅葺き屋根が集まり、市場の賑わいを表現している。小山さんは「感謝は幸せの種。食を通じて気づきが生まれれば、毎日の食事が少しだけ大切になる。そんな後味を残したい」と語っている。

公式サイト:https://expo2025earthmart.jp/

【小山薫堂プロフィール】 放送作家、京都芸術大学副学長。1964年熊本県生まれ。放送作家。脚本家。京都芸術大学副学長。日本大学芸術学部在籍中に放送作家としての活動を開始。「料理の鉄人」「カノッサの屈辱」「世界遺産」など斬新なテレビ番組の構成を手掛ける。脚本を担当した映画「おくりびと」で第32回日本アカデミー賞最優秀脚本賞、第81回米アカデミー賞外国語部門賞を獲得。

●テーマ「いのちを知る」

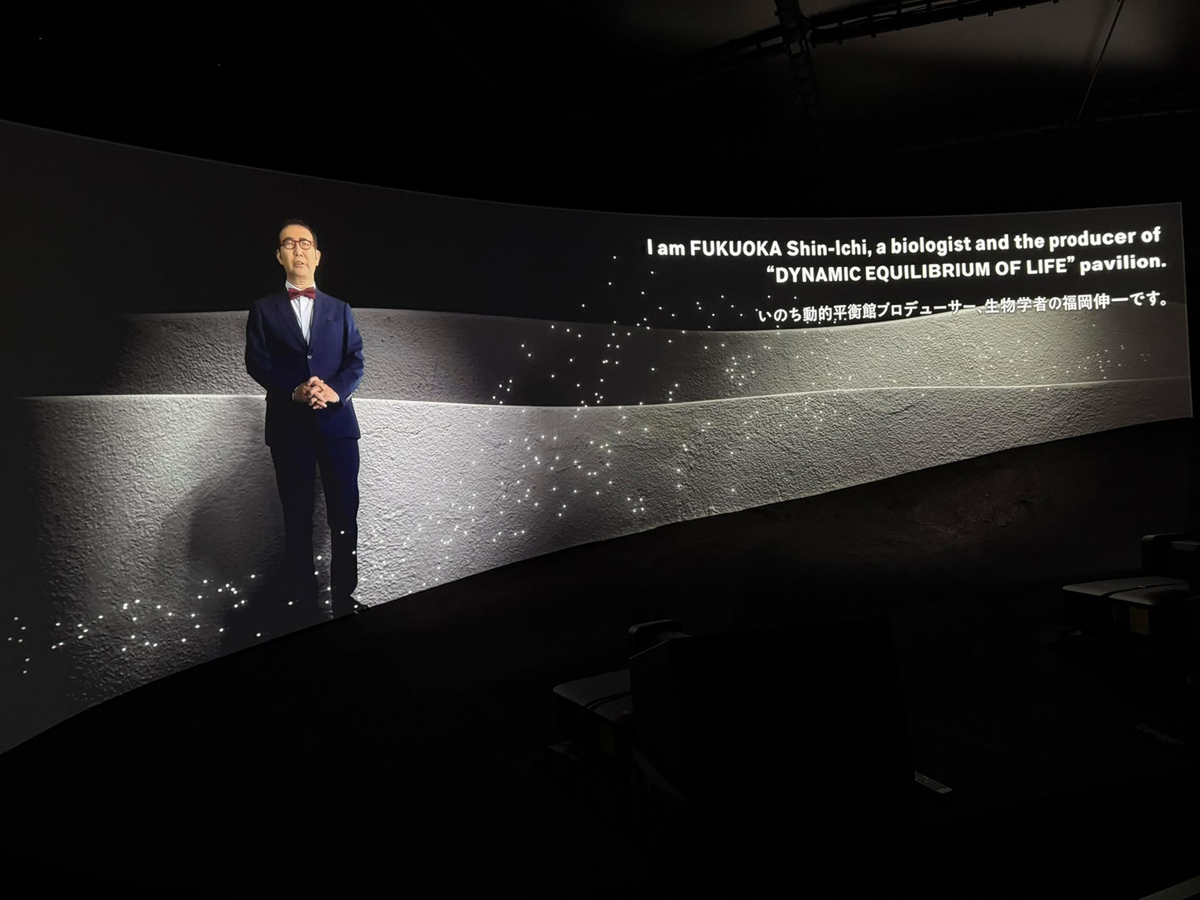

福岡伸一 『いのち動的平衡館』

同館では、動的平衡をキーワードに、よりよい社会と地球の未来に向けて、いのちを捉えなおすためのフィロソフィーを手渡すことを目指す。「あなたと環境とのあいだには実は明確な境界線はない。あなたを構成している原子や分子は絶えず環境との間で交換されている。そしてあなたのいのちは、38億年前に奇跡的に生まれた、たったひとつの細胞から出発した壮大な流れの中にあり、未来に手渡されていく」。これが動的平衡。

福岡氏は同館前で以下のように説明をした。「私の背後にある不思議な形のパビリオンが『いのち動的平衡館』です。『動的平衡』は、私の生命論のキーワードです。いのちとは何か? それは『動的平衡』だとお答えしたい。 動的平衡とは、いのちが流れの中にあるということです。環境から物質、エネルギー、情報が絶えず流れ込み、一瞬だけいのちとして形を作ります。でも、それはすぐに分解され、他のいのちに手渡されていく。この流れが、38億年間一度も途切れず続いて、私たちがここにいる。それをこのパビリオンで体験してもらいます」。

また「今回の万博テーマは『いのち輝く未来社会のデザイン』。なぜいのちが輝くのか? それは、いのちが有限で、必ず死を迎えるからだと私は思います。死は恐ろしいもの、避けるべきものと捉えがちですが、動的平衡の視点では、死も肯定的なものとして見られる。それを最後のメッセージとして伝えたい。パビリオンを出る時には、『死は怖くない』と朗らかな気持ちで次のステップを踏み出せるような体験にしてほしいと思っています」と、狙いを語った。

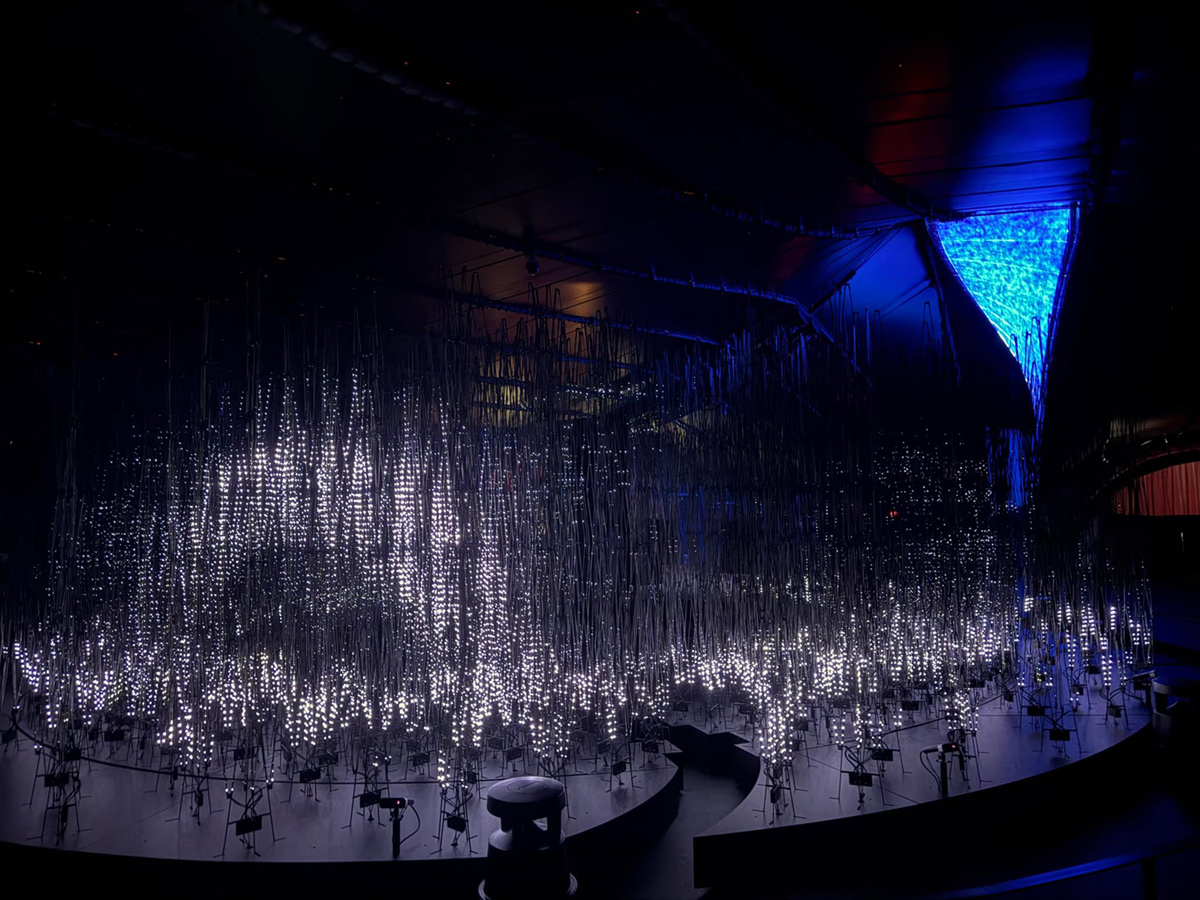

直径10m、高さ2.5mの世界初の立体LED円柱形シアターでは、32万個のLED電球を使用している。 38億年の生命史を10分間の光のショーで表現。細胞の共生から多細胞化、魚や鳥、馬への進化まで、生命の「流れ」を絵巻物のように描く。 来場者はシアターを囲み、まるで焚き火を眺めるように鑑賞する。

「うつろう建築」は建築家・橋本尚樹(NHA)が設計。サスペンション膜構造の軽い屋根が特徴で、柱が一本もなく、まるで浮いているよう。 細胞膜を模した柔らかな曲線が、生命の儚さと力強さを象徴している。風や重力に合わせて形を変え、「動的平衡」を視覚化する。 福岡氏は「テクノロジーだけでなく、どんな哲学で未来を描くか。万博は世界が集まり、いのちを見つめ直す場になるべきです」と言う。

公式サイト:https://www.expo2025-fukuoka-shin-ichi.jp/

【福岡伸一プロフィール】 生物学者、青山学院大学教授 生物学者。1959年東京生まれ。京都大学卒。米国ハーバード大学医学部博士研究員、京都大学助教授などを経て青山学院大学教授・米国ロックフェラー大学客員教授。サントリー学芸賞を受賞し、88万部を超えるベストセラーとなった『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書)、『動的平衡』(木楽舎)など、“生命とは何か”を動的平衡論から問い直した著作を数多く発表している。

●テーマ「いのちを育む」

河森正治 『いのちめぐる冒険』

同館は「いのちは合体・変形だ!」をテーマに、宇宙や生物のつながりを体感出来る。 50個以上のキューブ状「セル」(細胞)を積み重ねた構造で、高さ約7.4m。海水で練った軽量コンクリート(HPC)を使用し、環境負荷を減らしつつ、会期後も再利用可能なサステナブル設計になっている。多様な命を育むサンゴ礁をイメージし、ランダムに積まれたセルが生命のダイナミズムを表現している。

超時空シアターは「499秒 わたしの合体」。所要時間約45分の没入型体験(13歳以上、要予約)。MR/VR技術や高精細スクリーン、振動する床、大音響を駆使し、いのちの連鎖を全身で感じるミュージカル風シアター。 菅野よう子さんとのコラボによる主題歌(前編「ワカンタンカ」葉音、後編「499秒」中島愛)が、映像とシンクロして魂を揺さぶる。

同館前の「いのち球」は、海洋堂とコラボした生物多様性のシンボル。外側に動物、内側に植物(生命の木)を配し、「いのちに上下はない」ことを示す。

共同プロジェクト「いきもの探しはデカルチャー!」は、アプリ「バイオーム」を使い、来場者や市民が生き物を撮影・投稿。200万件以上の生態系データが集まり、生物多様性保全に貢献する。「デカルチャー」は『マクロス』由来の言葉で、驚きと感動を表現する。

河森氏は、サバンナで見た自然の循環や、発展途上国の子供たちの輝く目に「いのち」を感じた経験からパビリオンを着想。「人間中心」から「いのち中心」への視点転換を提案している。都市生活で眠りがちな観察力や感性を、技術とエンターテインメントで呼び起こす。「楽しくないと意味がない」と、アニメの心躍る演出を盛り込んだ。河森氏は「『マクロス』のクライマックスを超える展示を。いのちの奇跡を、最先端技術で感じてほしい」と言う。

公式サイト:https://shojikawamori.jp/expo2025/

「いのち球」前で、河森氏(左)と駆け付けた宮田プロデューサー。「ゾウやクジラ、樹木やキノコ、アリそしてヒト。全てのいきものに上も下もない。いのちに大小もない」という構想から、生物多様性を合体・変形させた象徴が「いのち球」。廃棄されたPCや携帯電話に含まれる金属を一つ一つ職人が丁寧に解体するリサイクルを担ったミナミ金属株式会社(石川県金沢市)代表取締役・岡村淳氏は、「携帯電話約20万個分を循環させた」。 自然の山を削ることなく、都市鉱山製の金を100%使用した金箔は、金銀の配合を河森プロデューサーの希望に合わせて調整しシャンパンゴールドカラーに。モニュメントに使用された金箔は、株式会社箔一(石川県金沢市)が手がけたもので、持ち込まれた金を伝統工芸士の手技によって10,000分の1mmの薄さに仕上げ、一枚一枚を丁寧に手作業でいのち球に貼りこんでいる。 製造と装飾を担った箔一代表取締役・浅野達也氏は、「日本の伝統美がモニュメントに宿るよう、職人のものづくりの技を結集して仕上げました。 会期中、金箔の輝きが長く美しく保たれるよう特別な技術も施しています」と語る。モニュメントの表面は、金箔特有のしわや「箔足」と言われる金箔の境界が残されており、さらにエイジング加工という高度な手法を用いることで奥行きのある豊かな輝きを放つ仕上がりになっている

河森氏によってデザインされた「いのち球」を海洋堂が総力を上げて創った直径40cmの特別なフィギュア。この「いのち球」は、生きものフィギュアの巨匠・松村しのぶ氏を筆頭に精巧な造形技術で知られる海洋堂および協力企業のスペシャリストによって制作された

【河森正治プロフィール】 アニメーション監督、メカニックデザイナー、ビジョンクリエーター。アニメーション監督、企画、原作、脚本、映像・舞台演出、メカニックデザイナー等を手がけるビジョンクリエーター。慶応義塾大学在学中に原作者の一人として携わったTVアニメーション『超時空要塞マクロス』、そこに登場する三段変形メカ、『バルキリー』のデザインも担当。劇場作品『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』で23歳の若さで監督に抜擢される。

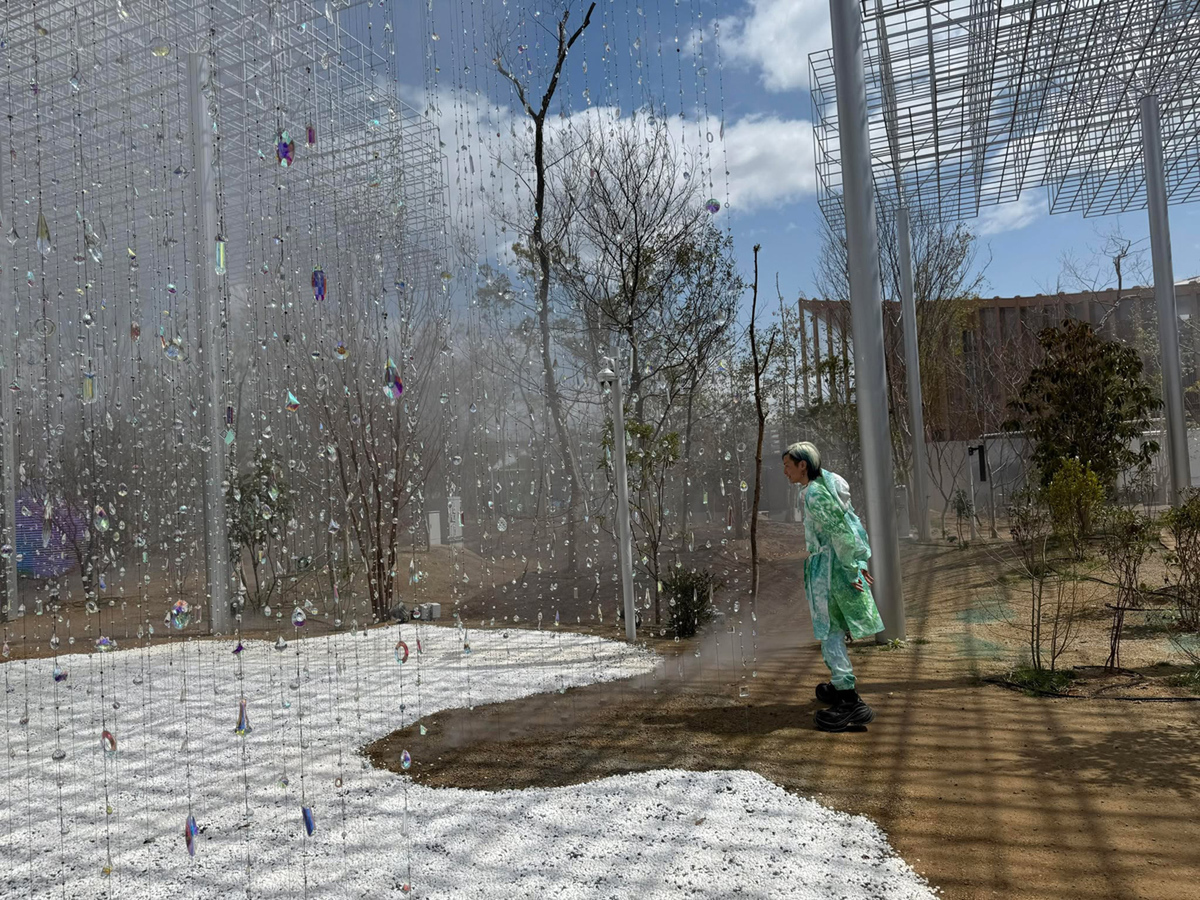

●テーマ「いのちを響き合わせる」

宮田裕章 『Better Co-Being』

「いのちパーク」内の「静けさの森」にある。コンセプトは、「共鳴(Resonance)」を通じて、いのち同士、人と自然、人と未来をつなぎ、多様性と活力を生み出す「響き合う社会」を体験すること。このパビリオンでは、経済中心だった世界観から、環境、人権、健康、教育といった多様な「いのちの柱」を重視する未来を提案する。宮田氏は「1970年の大阪万博は未来への興奮の場だった。2025年は、情報革命の中での転換期。世界が集まり、いのちを響き合わせ、未来への道を探したい」と語る。

屋根も壁もない開放的な建築は、建築家ユニットSANAA(西沢立衛・妹島和世)が設計。面積1,634.99㎡の空間は、屋根や壁がなく、「静けさの森」と一体化している。 ステンレス製の構造が雲のように浮かび、境界を溶かすデザインで、人と自然のつながりを体感出来る。

風や天候で表情が変わる「共鳴の場」。共鳴の空(Sky of Resonance)は、高さ約10mのリング状インスタレーション。霧と光で人工の虹を作り出し、来場者がその下を歩く。 天候や時間帯で異なる表情を見せ、「いのちが響き合う瞬間」を五感で感じる。

「不思議な石」。振動する小さなデバイス「ミステリアスストーン」を手に持つと、触覚で方向を誘導する。脳に錯覚を与え、森の中を自由に探索する体験。 一人ひとりの歩みが異なる「一期一会」の旅を提供する。

デジタルとの融合「Better Co-Being Journal」。仮想パビリオンで、来場者の記憶や体験を「共鳴のジャーナル」として記録する。TOPPANホールディングスの技術支援で、参加者と共に進化する展示。 オンラインでもアクセスでき、世界中と響き合う。

宮田氏は「共鳴」を、技術やデータを通じた文明の転換点と定義する。経済優先から、いのちの多様性を尊重する社会へシフトする鍵だという。「資源を奪い合うのでなく、どう分かち合うか?」「境界を引くのでなく、どうつながるか?」を来場者に投げかけ、一緒に未来を考える。 人と人、人と自然、人と未来が調和し、多様な個が輝く「Better Co-Being(より良い共生)」を体現するパビリオンだ。

公式サイト:https://co-being.jp/expo2025/

【宮田裕章プロフィール】 慶応義塾大学医学部教授。1978年生まれ。2003年東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻修士課程修了。同分野保健学博士(論文)。早稲田大学人間科学学術院助手、東京大学大学院医学系研究科 医療品質評価学講座助教を経て、2009年4月東京大学大学院医学系研究科医療品質評価学講座 准教授、2014年4月同教授(2015 年 5 月より非常勤) 、2015年5月より慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室 教授。2020年12月大阪大学 招へい教授就任。

●テーマ「いのちを守る」

河瀬直美 『Dialogue Theater –いのちのあかし–』

コンセプトとして「毎日が人類史上初めての対話」を掲げ、初対面の人々が交わす「筋書きのない対話」を通じて、いのちの記憶やつながりを呼び起こし、分断を超えた未来への一歩を模索する。 パビリオンでは「対話」を軸に、いのちの本質に迫る。 河瀬氏は「対話から生まれる涙は同じ色。世界が集まる万博で、いのちを守る一歩を踏み出したい」と言う。

即興対話シアターでは、事前募集で選ばれた「対話者」約150人と、観客から選ばれた代表が、初対面で対話を繰り広げる。 所要時間約40分(シアター20分+対話体験)。1日3回上演予定で、毎回異なるストーリーが生まれる「生きている展示」。 テーマは「いのちを守る」。参加者が自身の記憶や感情を語り合い、「涙は同じ色」という気づきを共有。

古い校舎と未来の融合。建築は、築70年の奈良県の旧校舎を移築し、現代的なシアター空間に再構成。設計は建築家ユニットSANAA(西沢立衛・妹島和世)。木造校舎の懐かしさと、透明な膜で覆われたシアターの新しさが共存する。過去と未来をつなぐ「いのちの証」を象徴している。

五感を刺激する空間。校庭に植えられた桜や、風に揺れる木々が、対話の背景に。自然と人間の声が響き合い、感情を揺さぶる。 河瀬氏は「言葉だけでなく、場の空気や記憶がいのちを守る力になる」と言う。

このパビリオンは対話の実験場であり、世界の分断(国家、世代、価値観)を「対話」で乗り越える試みの場だ。河瀬氏は「言葉がいのちを守る鍵」と語る。誰もが持つ個人的な物語を共有し、他者との共感を通じて「守るべきいのち」を再発見する。184日間の万博を「喜び合う祭り」にし、「いのちを守る」行動を来場者と共に考える。古い校舎の温もりと、予測不能な対話の緊張感が交錯し、訪れるたびに異なる感動が待っている。

公式サイト:https://expo2025-inochinoakashi.com/

【河瀨直美氏プロフィール】 映画作家。生まれ育った奈良を拠点に映画を創り続ける。一貫した「リアリティ」の追求はドキュメンタリーフィクションの域を越えて、カンヌ国際映画祭をはじめ、世界各国の映画祭での受賞多数。代表作は『萌の朱雀』『殯の森』『2つ目の窓』『あん』『光』など。世界に表現活動の場を広げながらも故郷奈良にて、2010年から「なら国際映画祭」を立ち上げ、後進の育成にも力を入れる。東京 2020 オリンピック競技大会公式映画監督に就任。

●テーマ「いのちを拡げる」

石黒浩 『いのちの未来』

ロボットやアンドロイド、AIといった技術を通じて、人間の「いのち」の可能性を広げ、50年後や1000年後の未来社会を体験しながら、自分たちの未来をデザインするきっかけを提供する。このパビリオンでは、人間と技術の融合を追求し、「いのち」の新たな形を提示していく。石黒氏は「技術で神の領域に近づいた今、未来をどうデザインするかは私たちの責任。万博でそのきっかけを作りたい」と語る。

3つの時間軸ゾーンからなる。「太古から現代」: いのちの起源である「水」をテーマに、人類が技術で進化してきた歴史を振り返る。「50年後の未来」: 人間とアンドロイドが共存する社会を、学校、職場、病院などのシーンで再現。協賛企業の技術(ロボット、医療、エネルギー)が未来像を描く。「1000年後のいのち」: 人間とロボットの境界が消え、自ら望む「いのち」を生きる未来を想像する。約20体のアンドロイドが登場し、人間らしい動きで来場者を驚かせる。

水と渚の建築。設計は石本建築事務所、施工は長谷工コーポレーション。四角い黒い建物で、外壁を滝のように水が流れ落ちる(高さ約17m)。「水」はいのちの起源、「渚」は無生物と生物の境界を表し、大阪の「水の都」や夢洲の立地ともリンクしている。屋上の吹き抜けが水と光を際立たせる。

約50体のロボットやアンドロイドが展示され、人間らしい動き(体をひねる、振り返るなど)で「いのち」を感じさせる。 新キャラクター「大和」「飛鳥」「ペトラ」も登場。日本文化を宿すアンドロイドや、未来の道具としてのロボットを体現。

来場者はロボット視点のARやアバター操作を通じて「いのちの未来」を体感できる。協賛企業(長谷工、セコム、HORIBAなど)の技術が、医療や環境との調和を示す。 石黒氏は「未来を憧れる万博ではなく、みんなで考える万博に」と言う。

技術は人間の能力を広げる道具。衣服や眼鏡から始まり、今はAIやロボットがその役割を担う。人間と技術の境界が溶け、「いのち」の定義が変わる未来を描く。 「50年後、どう生きるか」「1000年後、どんないのちを選ぶか」を来場者に問いかけ、想像力を刺激する。パビリオン自体が人気を集めるだけでなく、準備過程で若手が育ち、未来への議論が広がることが石黒氏の目指す遺産だという。

「いのちの未来」は、驚きと想像力を刺激するパビリオン。水が流れる黒い外観と、アンドロイドが動き回る内部は、視覚的にも圧倒的だ。ロボット好きはもちろん、「未来を自分で作りたい」と思う人にとって、考えを深める場になる。万博の技術展示の中でも、人間性と哲学が交錯するユニークな体験が待っている。

公式サイト:https://expo2025future-of-life.com/

【石黒浩プロフィール】 大阪大学教授、ATR石黒浩特別研究所客員所長 1991年、大阪大学基礎工学研究科博士課程修了。工学博士。2009年より大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻教授。ATR石黒浩特別研究所客員所長(ATRフェロー)。2017年から大阪大学栄誉教授。 研究対象は、人とかかわるロボットやアンドロイドサイエンス。多数の論文を主要な科学雑誌や国際会議で発表。また、ロボビー、リプリー、ジェミノイド、テレノイド、エルフォイドといった、人とかかわるヒューマノイドやアンドロイドを開発。

●静けさの森

万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」の象徴として、会場の真ん中に位置しており、万博記念公園をはじめ、大阪府内の公園等から将来間伐予定の樹木なども移植し、新たな生態系を構築している。開園時には、約1,500本を超える樹木が芽吹き、新緑のなか来場者を迎える。

ランドスケープデザインディレクター・忽那裕樹氏のコメント

「万博記念公園などから間伐されるべき樹木を移植し、再び活躍してもらうという命のリレーを実践しました。中心の池までたどりつくと、空と水と緑だけに囲まれた世界が広がります。パビリオンの喧騒を離れ、自然との対話をゆっくり静かに楽しんでいただきたいですね」

・広さ:約2.3ha

・樹木本 数:約1,500本

・水景施設:池 1か所、水盤 3か所

・樹種:アラカシ、イロハモミジ、エゴノキ、クヌギ、コナラ、ヤブツバキなど

・移植元公園:万博記念公園、服部緑地、久宝寺緑地、大泉緑地、鶴見緑地、大阪城公園など

●静けさの森インスタレーション

静けさの森を舞台に、大阪・関西万博の主要テーマ「平和と人権」「未来への文化共創」「未来のコミュニティとモビリティ」「食と暮らしの未来」「健康とウェルビーイング」「学びと遊び」「地球の未来と生物多様性」の7つのテーマで、アーティストが手がけるアート体験やイベントを実施する。

テーマ事業プロデューサー・宮田裕章、会場デザインプロデューサー・藤本壮介、ランドスケープデザインディレクター・忽那裕樹、共同キュレーターの長谷川祐子らが手掛ける。喧騒から離れた新しい命が芽吹く静かな森の中で、“いのち”をテーマにした様々な体験を通じて、来場者は地球や自分自身の“いのち”に思いを馳せることができる。

・担当プロデューサー

宮田裕章 テーマ事業プロデューサー 企画・監修

・共同キュレーション

藤本壮介 会場デザインプロデューサー 企画・監修

・参画メンバー

忽那裕樹 ランドスケープデザインディレクター

長谷川祐子 アートディレクター 共同キュレーション

桑名功 クリエイティブディレクター

大田由香梨 「森の饗宴」コーディネーター

福武英明 アートアドバイザー

・アート体験テーマ:アーティスト《作品名》

未来のコミュニティとモビリティ:トマス・サラセーノ《Conviviality》

健康とウェルビーイング:レアンドロ・エルリッヒ《Infinite Garden – The Joy of diversity》

学びと遊び:ユイグ《Idiom》《La Déraison》

平和と人権:オノ・ヨーコ《Cloud Piece》

地球の未来と生物多様性:ステファノ・マンクーゾ with PNAT《The Hidden Plant Community》

・イベント体験テーマ:イベントテーマ

未来への文化共創:Dialogue for Co-innovation

食と暮らしの未来:食を通じて人々をつなげる体験

■2025年大阪・関西万博概要

名称:大阪・関西万博(正式名称:2025年日本国際博覧会)

開催期間:2025年4月13日~10月13日。計184日間

場所:大阪府大阪市此花区の夢洲(ゆめしま)、大阪湾に浮かぶ人工島

テーマ:「いのち輝く未来社会のデザイン」(Designing Future Society for Our Lives)

予想来場者数:約2,800万人

参加国・地域:161カ国・地域、9国際機関

公式サイト:https://www.expo2025.or.jp/

エリアLOVE WALKERの最新情報を購読しよう