なぜ徳川家なのに「一橋」? 大丸有で徳川御三卿のネーミング・ミステリーを追ってみた!

2025年10月03日 12時00分更新

丸の内エリアの古き良きレトロなスポットを巡り、魅力を深掘りする本連載。今回は、現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の登場人物にまつわるスポットに行ってみました!

ほんとにあった! 2人の将軍を輩出した徳川家の屋敷跡がオフィスビルの一角に

その場所とは、日本を代表する総合商社の1つ、丸紅株式会社の本社の一角。このあたりは、高層ビルが立ち並ぶビジネス街で、「こんなところに歴史的なスポットが?」という雰囲気なのですが…。

本社の正面入口周辺をうろうろ歩いて探してみると、その場所はすぐに見つかりました。「一橋徳川家屋敷跡」です! 一橋徳川家といえば、大河ドラマでは生田斗真さんが一橋徳川家の第2代当主、一橋治済(ひとつばし はるさだ)を演じています。冷徹な策略家として陰で幕政を動かす人物として描かれていますが、なんとも不気味でいまいましいんですよね~(笑)。

その一橋徳川家の屋敷があったのがここです。江戸城(現・皇居)の内堀通りに面する、東京のど真ん中の一等地ではないですか!

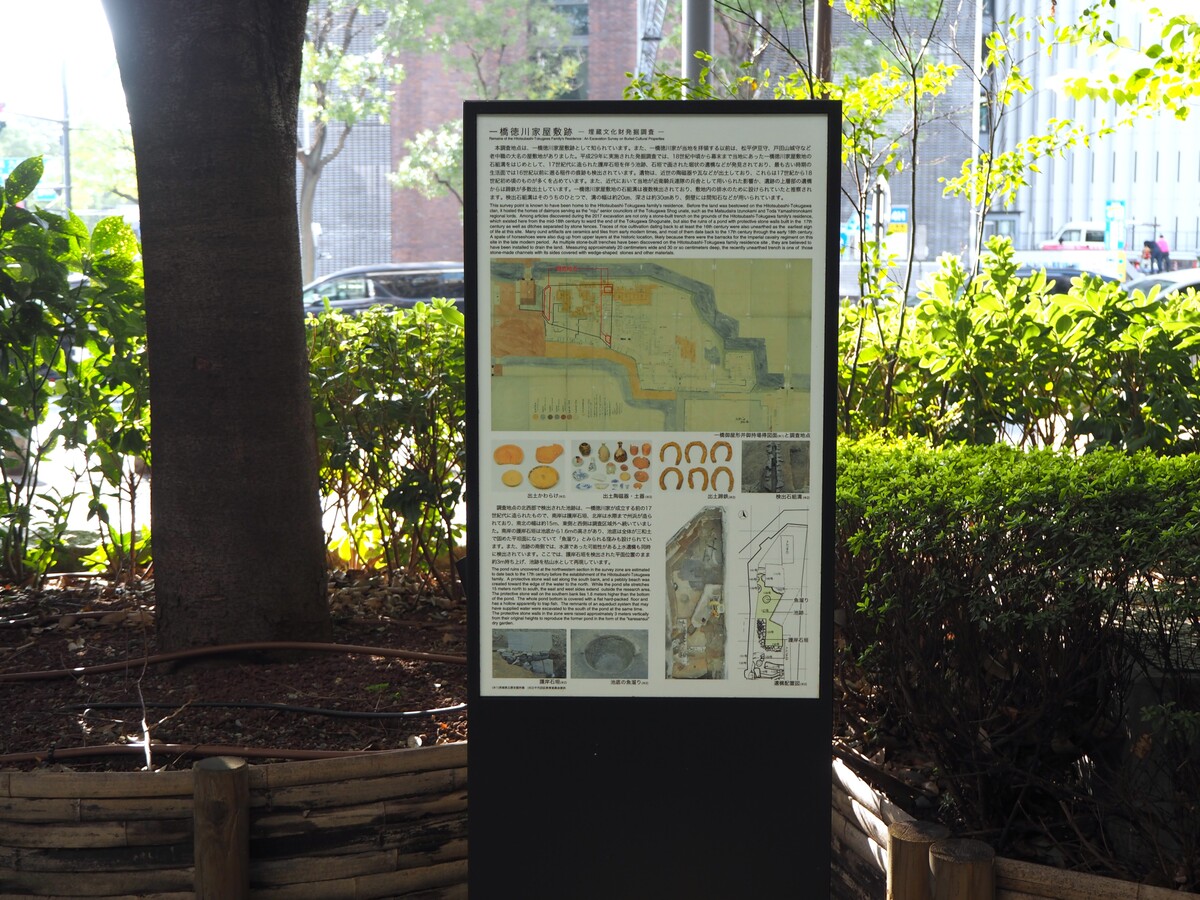

緑の木々に囲まれ、石造りのベンチなども置かれている小さなスペースには、「一橋徳川家屋敷跡」石碑と案内板だけがひっそりと立っています。ベンチでは周辺で働く人がスマホで仕事の会話をしていたり、テイクアウトのコーヒーを飲んでひと休みしていたり、ちょっとした立ち寄りスペースになっている様子。石碑はうっかりすると見逃がしそうなほどさりげなく立っているので、通り過ぎないでくださいね。

案内板によると、1741(寛保元)年に徳川8代将軍・吉宗の第4子・宗尹(むねただ)が、江戸城の一橋門内に屋敷を与えたことが、ここの始まりだそうです。

一橋家は、田安家、清水家と共に「御三卿(ごさんきょう)」と呼ばれた一家です。将軍家や徳川御三家に跡継ぎがいない場合に、将軍を送り出すことができる家柄とのことで、一橋家からは治済の長男の家斉(いえなり)が11代将軍、水戸徳川家から一橋家の養子に入った慶喜(よしのぶ)が徳川最後の15代将軍となっています。

この屋敷跡には、今は石碑と案内板しかありませんが、かつてその敷地はここより少し東にある現在の大手町合同庁舎や、虎ノ門にある気象庁のあたりまであったのだとか! さすが、将軍を2人も輩出したお家柄ですものねー。

さわやかな風が吹き渡る石造りのベンチに座ってひと休みしながら、「この広大なお屋敷でどんな会話をしてたんだろう?」「何を食べてたんだろう?」なーんて想像していたら、江戸時代の歴史を今までより身近に感じることができました。きっとここでいろんなことが繰り広げられていたんだろうなぁ。ビジネス街の中心で壮大なロマンを感じますね!

「一橋徳川家」の名前の由来となった場所もすぐ近くに。貴重な遺構にも大興奮!

ところで「一橋徳川家」ってどうして「一橋」とついているのでしょう? その謎を解くカギが近くにあったので、立ち寄ってみました。屋敷跡のすぐ北側にあり、日本橋川に架かる「一ツ橋」です。首都高速の高架下にあるので少し薄暗くて、言われなければ、何の変哲もない普通の橋なのですが…。

このあたりにはかつて江戸城の一ツ橋門があり、徳川家康が江戸城に入城したころ、大きな丸太の木1本だけの橋が架けられていたのだとか。橋は「一ツ橋」と呼ばれ、その門の内側に屋敷を構えていたことから「一ツ橋徳川家」になったというのが、家名の由来だそうです。なるほど、これはわかりやすい!(笑)

そして、先ほどから気になっていたのが、川岸に少しだけ残っている石垣。大きな石が積まれていて、なにやら歴史がありそうな雰囲気が漂っています。これはもしかして…⁉

橋のたもとに立つ案内板によると、これは一ツ橋門の遺構だそうです。門の石垣は1629(寛永6)年に築造され、1873(明治6)年に撤去されたそうですが、ほんの一部分だけ残っているんですね。すごい! かつてはこの石垣が江戸城を囲んでいたということですよね。400年近く前の建造物をこんなところで見られるなんて! 思わず興奮してしまいました。「一橋徳川家屋敷跡」と合わせて訪れると、江戸時代の歴史への興味がさらに湧いてきますね!

あっちにもこっちにも大名屋敷。大手町・丸の内・有楽町は今も昔も東京の中枢だった!

このエリアの歴史をもう少し感じたくなったので、大手町から丸の内方面へ歩いてみました。一橋徳川家の屋敷があった大手町をはじめ、丸の内や有楽町の一帯は、江戸時代には数々の大名屋敷が軒を連ねる「武家地(武士の居住地区)」だったといいます。そんなイメージは全くありませんでしたが、確かにこのエリアは江戸城のお膝元ですから、そうですよね!

ここには幕府で役職に就く人や全国からやってきた大名たちが構えた屋敷のほか、奉行所や評定所などもあり、さまざまな人が日本の政治や文化を動かしていたのだとか。これってまさに現在の丸の内、大手町、有楽町と同じ! 400年ほど前からこのエリアは全く変わっていないと知って感動しました。

江戸時代初期は120軒近く、中期以後は整備されて広大な50~60軒の屋敷が並び、住んでいた大名は1,000人を越えていたとも。足早に歩くビジネスパーソンや国内外の観光客を眺めながら、「当時もさぞ賑やかだっただろうな」と、着物姿の人々が行き交う江戸時代の光景を思い浮かべながら歩きました。こんな散策もまた楽しいですね!

大手町から有楽町を南北に結ぶ仲通りを歩いていたら、街路灯に面白いものも見つけましたよ! 当時、屋敷を構えていた大名の家名と家紋のフラッグです。江戸時代末期の大政奉還時に実際にあった屋敷の場所に掲げられていて、大手町フィナンシャルシティの一帯は「出羽庄内藩 酒井氏屋敷跡」(でかい!)、丸の内永楽ビルのあたりは「幕府の最高裁判所 評定所跡」、新丸ビルのあたりは「陸奥棚倉藩 松平氏屋敷跡」…と、次々と家名などが現れます。実際の場所に掲げられているというのがいいですね。フラッグを見上げながら歩いていたら、あっという間に有楽町まで来てしまいました(笑)。

ということで、第29回の「一橋徳川家屋敷跡」のレポートはおしまい! 思わぬ場所で江戸時代の面影を感じられ、今回も新しい発見がたくさんありました。次はどんな「レトロ」に出合いに行こうかな~。

一橋徳川家屋敷跡

住所:東京都千代田区大手町1-4(丸紅株式会社本社前)

時間:24時間

料金:見学無料

丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう