能登半島をめぐるプレスツアー報告の第2回は、和倉温泉など七尾市と隣接する穴水町を訪ねてみた。石川県七尾市和倉町にある人気温泉地、和倉温泉も2024年1月1日に発生した能登半島地震により甚大な被害を受け、20軒ある旅館のうち13軒が休館していて、営業を再開した旅館は7軒。休館している旅館のうち、災害復旧業者や自治体応援職員・災害ボランティアなどを受け入れている旅館もある。

実際の現地の様子を今回見てきたのだが、そこかしこに地震の爪痕は感じるものの、営業を再開している旅館は想像以上にたくましかった。今回は「日本の宿 のと楽」に宿泊したが、賑わいがしっかり戻ってきていて、おもてなしを体感した。

また、七尾市の北側に隣接する穴水町の「能登ワイン」のワイナリーも生産を続けていて、災害を乗り越えて、美味しいワインを試飲させてもらった。

和倉温泉は、能登半島の南東部の七尾湾の南岸にある。能登半島地震発生時には宿泊施設22軒(和倉温泉旅館協同組合加盟は21軒)と総湯などがあり、地震後に宿泊客が帰った後は全館が休業した。

2025年3月26日には総湯が利用できるようになり、5月3日には復旧要員以外の観光客受け入れを旅館「花ごよみ」が再開した。地震後の和倉温泉では最初となる。現在は7軒が営業を再開しているが、和倉温泉でもっとも知名度が高い「加賀屋」のように建て替えを計画する旅館もある。

和倉温泉は、年間およそ80万人の宿泊客を数える人気温泉地だが、なかでも「加賀屋」は明治39年(1906年)に創業以来、日本を代表する旅館の一つとして親しまれてきた。旅行新聞社主催の「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」では、総合部門で通算40回以上1位を獲得し、特に「おもてなし部門」では何度も日本一に輝いている。グループ全体では、和倉温泉の「あえの風」「虹と海」「松乃碧」を含む4館を運営し、地域経済の柱としても機能していた。

しかし、能登半島地震により、加賀屋の主力4棟(雪月花、能登渚亭、能登本陣、能登客殿、総客室233室)は亀裂が入り、地下部に海水が浸入するほどの被害を受けた。周辺の道路寸断、断水、津波警報の発令により、グループ全体の4館が即時休業を余儀なくされ、落ち着いてきた中、復興の計画を練ってきた。

加賀屋が2025年8月1日に出したプレスリリースによると、加賀屋グループの4旅館を3旅館に集約し、グループ全体のリブランディングを行って、各館の特長の明確化・差別化を図り、時代のニーズにマッチした加賀屋ならではのおもてなしを提供していくという。

「加賀屋」の営業再開は2027年度末を予定している。温泉街の中心部に近い場所に、新旅館として建設する。現在の「松乃碧」の建物は解体して、加賀屋と松乃碧を集約して営業再開を目指すという。

「あえの風」の営業再開は、2027年度上期。旧館の「西の風」を解体し、新たに玄関・調理場・レストランを建設する。今後、「東の風」の客室・コンベンション・花舞茶寮を中心に営業を再開する予定だ。「虹と海」の営業再開は2026年度下期。旧館の玄関側を解体し、本館の建物を中心に営業再開するとのこと。

和倉温泉「日本の宿 のと楽」で過ごす一泊

今の能登半島を満喫できる空間だった

今回、宿泊をした和倉温泉の旅館「日本の宿 のと楽」は、能登半島地震の影響で営業を停止していたが、約10ヵ月間の休業を経て、2024年11月1日から営業を再開した。「日本の宿 のと楽」は1974年創業で、50年の歴史をもつ。

「日本の宿 のと楽」は、七尾湾に面した広大な敷地を持ち、いくつかの異なる宿泊棟や施設から構成される大型温泉リゾートで、花と緑と潮風に包まれた「能登ヒーリングビレッジ」とも称される。七尾湾に面しており、客室や温泉から能登島大橋や能登島を一望できる。

「本館」は14階建ての近代的な建物。「ガーデン能登屋(別館)」は、本館と屋内で接続されており、こちらに宿泊しても本館の大浴場を利用できる。筆者が宿泊した「能登倶楽部」。この建物も本館とつながっている。

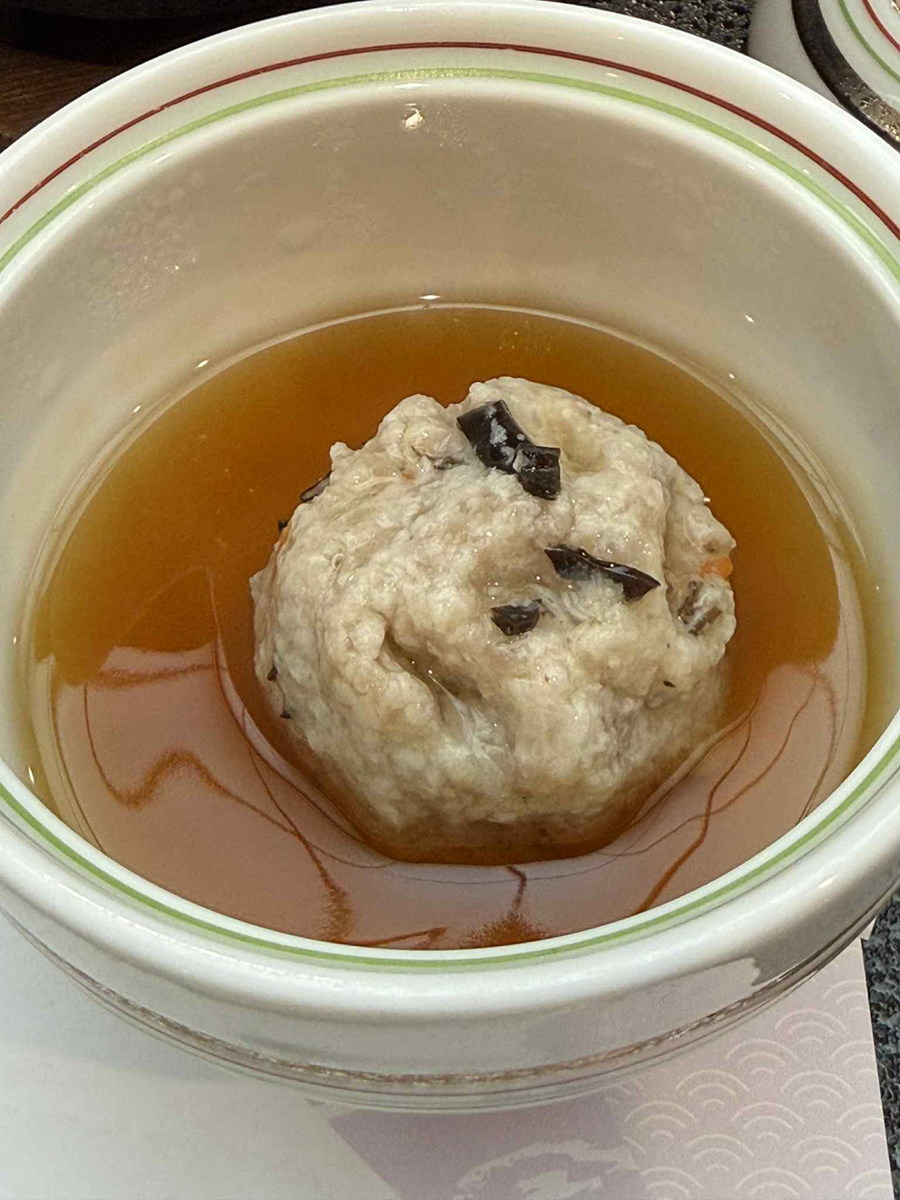

「のと楽」では、開湯1200年の歴史を持つ和倉温泉の湯を、七尾湾の絶景とともに堪能できる。泉質はナトリウム・カルシウムー塩化物泉(天然温泉を加水・加温・循環ろ過)。塩化物泉は保温効果が高く、湯冷めしにくいのが特徴。

大浴場「のらり湯」(男湯)、「くらり湯」(女湯)などのメイン浴場がある。海を一望できる露天風呂が男女別にあるのが特徴で、七尾湾を眺めながらの入浴は最高だ。檜の露天風呂、岩風呂、寝湯、かめ風呂など、趣の異なる湯船で湯めぐりが楽しめるほか、サウナ(男湯、女湯)も備わっている。

【日本の宿 のと楽】

公式サイト:https://www.notoraku.co.jp/

能登半島和倉温泉・わくらづくし:https://www.wakura.or.jp/

七尾のお祭り愛は半端じゃない!

能登半島すべての復興の空気を感じさせてくれる

「和倉温泉お祭り会館」は七尾市に伝わる勇壮な祭り文化を、一年中体験できる観光拠点施設。展示の中心となるのは「七尾の4大祭り」で、天井高17mの圧巻の空間。七尾市を代表する国指定重要無形民俗文化財や日本遺産を含む4つの祭りを実物大の山車や道具で紹介している。

同会館もまた、2024年の能登半島地震で建物内部の壁に亀裂が入ったり、展示ケースのガラスが割れるなど大きな被害を受けた。長く休館してきたが、曜日限定での開館で、8月1日、1年7か月ぶりに営業を再開した。

同館がオープンしたのは、七尾市の青柏祭の曳山(ひきやま)行事がユネスコ無形文化遺産の一つに登録されたことを契機に、和倉温泉観光会館を全面改装した2020年。地域に受け継がれてきた祭りの歴史や文化、人々の情熱を、各祭りの特色を生かした迫力ある展示で紹介している。

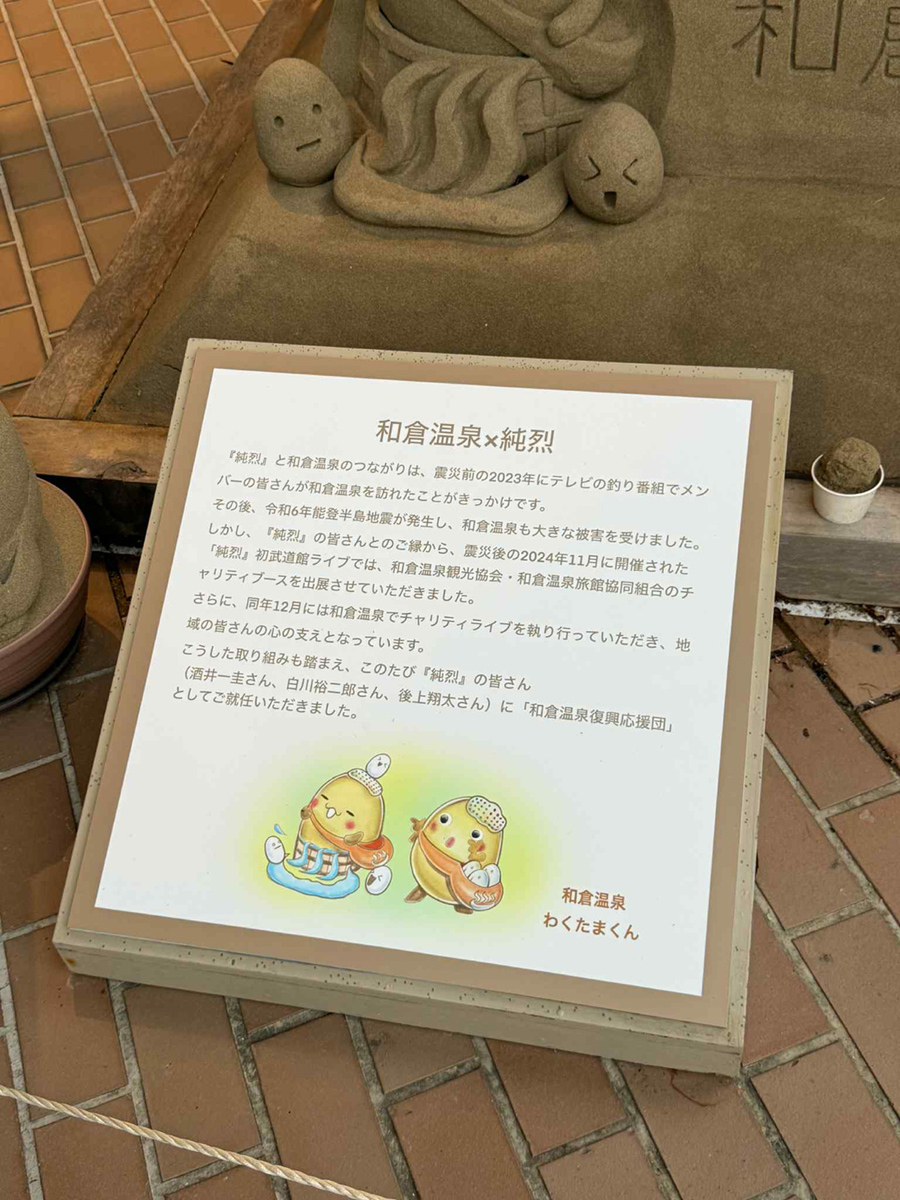

なお、「純烈」と和倉温泉のつながりは、震災前の2023年にテレビの釣り番組でメンバーが和倉温泉を訪れたことがきっかけ。そして、震災後の2024年11月に開催された「純烈」初武道館ライブでは、和倉温泉観光協会・和倉温泉旅館協同組合のチヤリティブースを出展。同年12月には和倉温泉でチャリティライブを行った。こうした取り組みを踏まえ、「純烈」(酒井一主さん、白川裕二郎さん、後上翔太さん)は「和倉温泉復興応援団」として就任している。

実物大の山車や道具で紹介している4つの祭りは以下の通り。

「青柏祭(せいはくさい)」

実物大の「でか山」(高さ約12m、幅13m)を展示している。その圧倒的な大きさや、重さを体感できる綱引き体験ができる。

「石崎奉燈祭(いっさきほうとうまつり)」

実物大の「奉燈」(高さ約13m、重さ2t)を展示。男衆の掛け声や独特のお囃子に合わせて、奉燈を担ぐ疑似体験ができる。

「お熊甲祭(おくまかぶとまつり)」

実物大の「枠旗」(高さ20数メートル)を展示。「島田くずし」と呼ばれる大技を、綱を引いて再現する体験ができる。

「能登島向田の火祭」

巨大な柱松明のバナーで再現。手松明を回して火(LED)を点け、大松明に投げ込む疑似体験ができる。

【和倉温泉お祭り会館】

公式サイト:https://wakura-omatsuri.com/

和倉温泉お祭り会館を運営している「一般社団法人ななお・なかのとDMO」遠藤敦専務理事(事務局長)に話を聞いてみた。

「和倉温泉観光会館をリニューアルして、この会館をオープンしたのですが、その際に耐震補強をいたしましたので、大きな被害はありませんでした。一時的に避難所としても活用されました。地下に水を貯めるタンクがありまして、おかげで、トイレなどの対応が取れたのです。

ご覧の通り、上の方に、20枚のバナーをずらっと並べています。左側の方から、3月ぐらいから始まる、春のお祭り、真ん中あたりで、7月から9月くらいのお祭りになります。右の方に行くと、秋のお祭りと冬のお祭りということで、七尾だけで言っても、これだけのお祭りを一年通して、行われている地域です。能登全体に関して言えば、本当にお祭り王国と言っても過言でないくらいお祭りが盛んなところです。

この館は七尾市がほこる4つのお祭りを実物サイズで展示しております。今目の前に見えているのが、8月の第1土曜日に開催される、漁師町の石崎奉燈祭(いっさきほうとうまつり)の大奉燈になります。七尾の方では奉燈と言うんですけど、一般的には能登の方ではキリコ祭りと言っています。

能登ではこういう奉燈を担ぐお祭りが200から300地区あります。だいたい、7月から10月にかけてなので、この時期に能登に旅行に来たら必ずこういう奉燈やキリコを担いでいるお祭りに出会う確率が高い地域であります。

この石崎の大奉燈なんですが、ちょうど35年ぶりに、新調しました。今まで担いでいた奉燈を処分するのはもったいないということで、ちょうどお祭り会館の整備の時期と重なって、ぜひお祭り会館の方に展示させてくれということで、この展示に至ったわけであります。だいたい重さが2トン。担ぎ手の方々はだいたい80人ぐらいで、この大奉燈を担ぎます。

高さは12〜13mぐらい。地区によって若干違います。能登の人は競争心が強いので、もともとこの石崎の奉燈というのは、これのだいたい半分くらいの大きさでした。それは奥能登の方から、キリコを譲り受けて、こういう奉燈のお祭りが始まったんですけど、競争心が強いので、隣の町がこれくらいの奉燈を作ったら、自分の街はあれよりも大きいものを作るぞっていうふうに、気がついたら、この大きさが限界だよね、というところに落ち着いたわけです。

お祭り自体は、やっぱり熱いものを持っているのですが、電線を張る時代になると、奉燈に電線が引っかかるからっていうことで、奥能登の方の奉燈は小さくなってしまったんですね。ただ石崎の奉燈はそれじゃ困るということで、道を横断せずに道に並行して電線を引いてくれとお願いをして、お祭りをできるようにしたそうです。なので、このサイズの大きさで奉燈を担ぐことができる。

『青柏祭』の『でか山』ですが、お祭りの時はだいたい1ヵ月、2ヵ月前くらいからこのでか山を組み立て始めます。そしてお祭りが終わったら、これを解体します。これの繰り返しです。能登の人は祭り好きなので、準備からもう楽しみでやっています。お祭りが終わると、もうカウントダウンが始まるんです。「364、363……」で来年のお祭りです。

でか山も、これだけの大きさのものを誰が動かすのかという話ですが、もちろん祭り関係者だけでは動かせません。だいたい200人から300人くらいの人たちが集まって、このでか山を引っ張るのですが、その原動力となるのは、やはりお祭りを見に来た人やお祭りの関係者、もしくはでか山大好きな人たちが引っ張ってくれます。その力で動くという形になります。参加型のお祭りなので、祭り関係者の言うことを聞いていただけるなら、このでかいものを引っ張る体験ができます。

でか山は三町あるので、三基出ます。重さはだいたい一緒です。形は北前船を模しているので、形も一緒です。車輪が1個1トンです。2トンの奉燈に匹敵する重さです。片付ける時もやはり一番場所を取るのは車輪なんです。あとは意外と木材や竹などで縛り上げて作っているので、綺麗に束ねて整理すれば倉庫に結構きれいに収まります。なので、倉庫は大きくないんですよ」

この後も、祭りや展示内容、こぼれ話の数々をお聞きしたが、すべてを紹介できないので、ぜひ、お祭り会館を訪れて直接話を聞いてほしい。

エリアLOVE WALKERの最新情報を購読しよう