ヤマソーヴィニヨンといえば「能登ワイン」

ワイナリーは復興のシンボルになった

能登ワインは、石川県奥能登の穴水町(あなみずまち)に拠点を置くワイナリーで、能登の風土(テロワール)を生かしたワイン造りを行っている。2005年(平成17年)に設立され、翌2006年に県内初のワイナリーとして本格的に稼働した。

穴水町などが出資する第三セクターとして立ち上がり、地域に根差した特産品として成長した。 テロワールとしては、穏やかな「里海」と、自然と人が共存する「里山」の恵みを持つ穴水の地を活かしてワインを醸造している。特に、地元の特産である「能登牡蠣」の殻を粉砕してブドウ畑の土壌に混ぜるなど、能登ならではの風土を活かした独自の試みを重視している。

能登ワインは、能登半島地震により甚大な被害を受けたが、全国からの支援を受けて早期の事業再開を果たし、復興のシンボルの一つとなっている。

地震の被害としては、社屋や設備の一部に損壊が発生。また、貯蔵タンクの破損などにより、約1万リットル、ボトルにして約1万5000本分のワインが流出した。年間売上額の7分の1に相当する損失を被ることになってしまった。断水の影響で瓶詰め作業に必要な瓶の洗浄ができなくなったこともあり、一時的に生産もストップ。

幸いなことに、ブドウ畑への被害はほとんどなく、地震発生からおよそ2ヵ月後の2024年2月28日に、本格的な出荷に向けた瓶詰め作業を再開。断水を乗り越えての再開は、社員や地域に大きな喜びをもたらした。

被害状況をSNSで発信したところ、全国から励ましのメッセージや注文(応援の注文)が寄せられ、これが再建の大きな力となった。2024年秋には、地震を乗り越えて実ったブドウの収穫と、新たな醸造が無事開始されている。

能登ワインは、能登の気候風土に適した品種を選定し、濃厚で芳醇な味わいのワインを造っている。

ブドウ品種は以下の通り。

「ヤマソーヴィニヨン」

黒ブドウ(赤ワイン用)。能登の気候風土にもっとも適した主力品種。山ブドウとカベルネ・ソーヴィニヨンを交配した日本固有の品種で、カベルネ・ソーヴィニヨンの香りと力強い味わいを引き継いでいる。

「マスカット・ベリーA」

黒ブドウ(赤ワイン用)。国産赤ワイン用品種の代表格。完熟すると甘酸のバランスがとれた濃厚な風味があり、独特の美味しさが楽しめる。

「メルロー」

黒ブドウ(赤ワイン用)。熟した黒い果実の香りがし、芳醇でまろやかなワインになる。

「シャルドネ」

白ブドウ(白ワイン用)。世界的に有名な品種。能登では爽やかでエレガントなスタイルの、キレのよい辛口ワインに仕上げられる。最上級ブランド「クオネス シャルドネ」にも使用される。

「ナイヤガラ」

白ブドウ(甘口ワイン用)。特有の芳香(フォクシーフレーバー)を持つ品種。糖度が高く、華やかでフルーティーな香りの甘口ワインが造られる。

【ワイナリー】

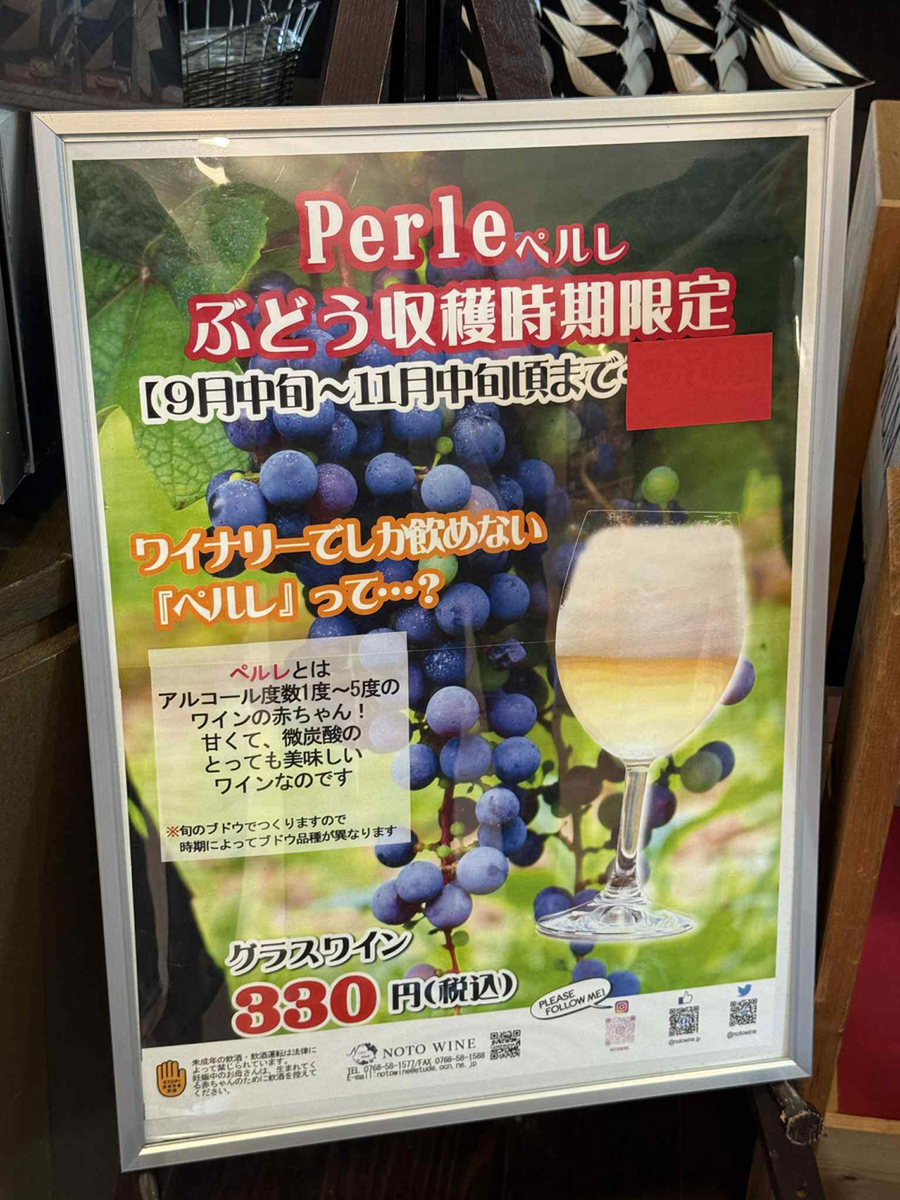

ワイナリーでは、醸造所の見学やワインの試飲が出来る。およそ8種類のワインを飲み比べた上で選べるのは楽しい。直売店ではワインのほか、ワインを使用したお菓子などの加工食品や、地元産のお土産品も揃えている。ヨーロッパのブドウ畑を感じさせる、ワイナリーから眺める景観もオススメ。

ワイナリーの詳細:https://notowine.com/?mode=f4

【能登ワイン】

公式サイト:https://notowine.com/

能登ワイン株式会社の営業課長で、ソムリエの資格も持つ丸山敦史さんに、ブドウ畑で話を聞いてみた。

「ここのブドウの樹齢は12年です。収穫は当然手作業で、3人のメンバーで行っています。今日はもう終わりました。このブドウはだいぶ痛みも入ってきていますが、これぐらいまでギリギリ収穫しません。そうすることで味がギュッと乗って、いい原料になります。

設立して20年ですが、日本ワインコンクール(2013年)の金賞(クオネス ヤマソーヴィニヨン赤)や、日本で飲もう最高のワイン(2014年)の最高賞のプラチナ賞(シャルドネ白)など、高い評価をいただいております。生産量でも、ヤマソーヴィニヨンといえば(業界では)『能登ワイン』と言っていただき、これが私たちの一番得意としている品種になっています。この能登の畑で、うまく育っています。

飲んでいただければわかると思いますが、特徴としては、少し酸味が強くて色素が濃いですが、能登で育つことによって、親しみやすい味わいになっています。この品種から3種類のワインを作っていますので、その違いもぜひ味わっていただきたいです。

設立のきっかけは、能登空港の開港でした。いわゆる町おこし事業です。22年前に開港したのですが、それ以前はブドウ栽培すらやっていません。ワインを作るためにブドウ作りを始めたんです。

能登では、果樹、果物を育てることはそんなに盛んではありませんでした。以前は栗をやっていましたが、だんだん下火になり、後継者もいないなどの理由で、農業遊休地になっていたところをブドウ畑に変えて、今に至っています。

ワイン造りの土壌がないため、北海道の大きなメーカー(北海道ワイン)の技術者に来ていただき、ブドウ作りとワイン醸造を学びました。今では能登の人間10人で会社を経営・運営しています。社長ももともとは土建業でした。20年前なんて、焼酎か酒しか飲んでいないようなメンバーでワイン作りを始めたんです。しかも、町の補助事業で取り組んでいくので、いわゆる第三セクターです。

20年前は地域の大反対もありましたが、こうして20年続けてこられたのは、やはり農家さんと一緒になって育てている能登の畑の土壌が、ブドウにうまくマッチしたからだと思います。今ではおかげさまで、ワインも石川県の特産品という扱いで、ほとんど95%近くを石川県内で流通消費しています。

地震の時は全国からたくさん応援をいただきましたが、そんな感じで今まで続けてきました。ぶどう畑の規模としては、自社で3ヘクタール、農家さんが21ヘクタールあり、合わせて24ヘクタールです。東京ドーム5個分くらいの規模があると思います。地域の農家さんと一体となってこの取り組みを進めています。

栽培方法は、日本のぶどうによく見られる棚ではなく、垣根式というヨーロッパスタイルを採用しています。これには目的があり、まず樹体をコンパクトにして、ぶどうの果実に直接太陽の光を当ててあげるためです。葉っぱを取り除くことで、光が差す。片側だけ葉っぱを外してあるのは、太陽の向きに合わせてです。

ヤマソーヴィニヨンの葉っぱが大きいのは、日本の山ぶどうのDNAを引き継いでいるから。これは品種の個性です。

観光としてのアグリツーリズム的な取り組みは2つあります。地元の中学3年生に対し、館外授業でぶどうの収穫体験を実施しています。そして、収穫したその年のぶどうで作ったワインを、彼らが成人式の日に町からのプレゼントとして贈呈するんです。成人式で初めて飲むお酒が地元のワインになるという企画です。しかもボトルには、中学3年生の時にデザインしたボトルデザインが貼ってあり、未来に向けてメッセージを書く人もいらっしゃいますね。

一般のお客様向けには「ぶどうの木オーナー制度」があり、1万円の会費をいただいています。収穫体験に来ていただき、年末にはこのブドウで作ったワイン5本をお届けしています。いかにしてこの畑に足を運んでいただき、現場を知っていただこうという思いで、10年ほど続けている取り組みになっています。

この制度は非常に好評で、リピーターがほとんどです。ふるさと納税の返礼品としても出しています。遠方、例えば兵庫、神奈川、名古屋などから、わざわざ摘み取りに来てくれるお客様もいます」

このあと、ワイナリーの中に入って醸造工程を見ながら、丸山さんの話を聞いた。

「建物の構造がしっかりしていたので、傾くということはなく、助かりました 一番ダメージが大きかったのは、商品の流出です。瓶はたいしたことないのですが、タンクが、ざっと1万リットル、一晩で抜けてしまったんです。残念でしたが、それでも昨年の秋(2024年)に収穫して仕込みもちゃんとできたので、被害があったとはいえ、ましな方なのかなと思っています。

今日試飲していただくワインや、実際に販売しているワインは、まさにその2024年のヴィンテージなんです。『地震を乗り越えたワイン』ということで、少し特別なヴィンテージとなります。

ここには、ステンレスのタンクが16基、ずらっと並んでいます。年間生産量は、だいたい10万本を超える量ですが、これは毎年収穫量によって変わってきます。今年は14万本を見込んでいます。去年が少なかった分、今年は少しブドウが多く取れました。猛暑で木が枯れかけましたが、それを乗り越えて、すごく糖度が乗ったぶどうが取れています。私たちもすごく期待している2025年ヴィンテージとなりそうです。

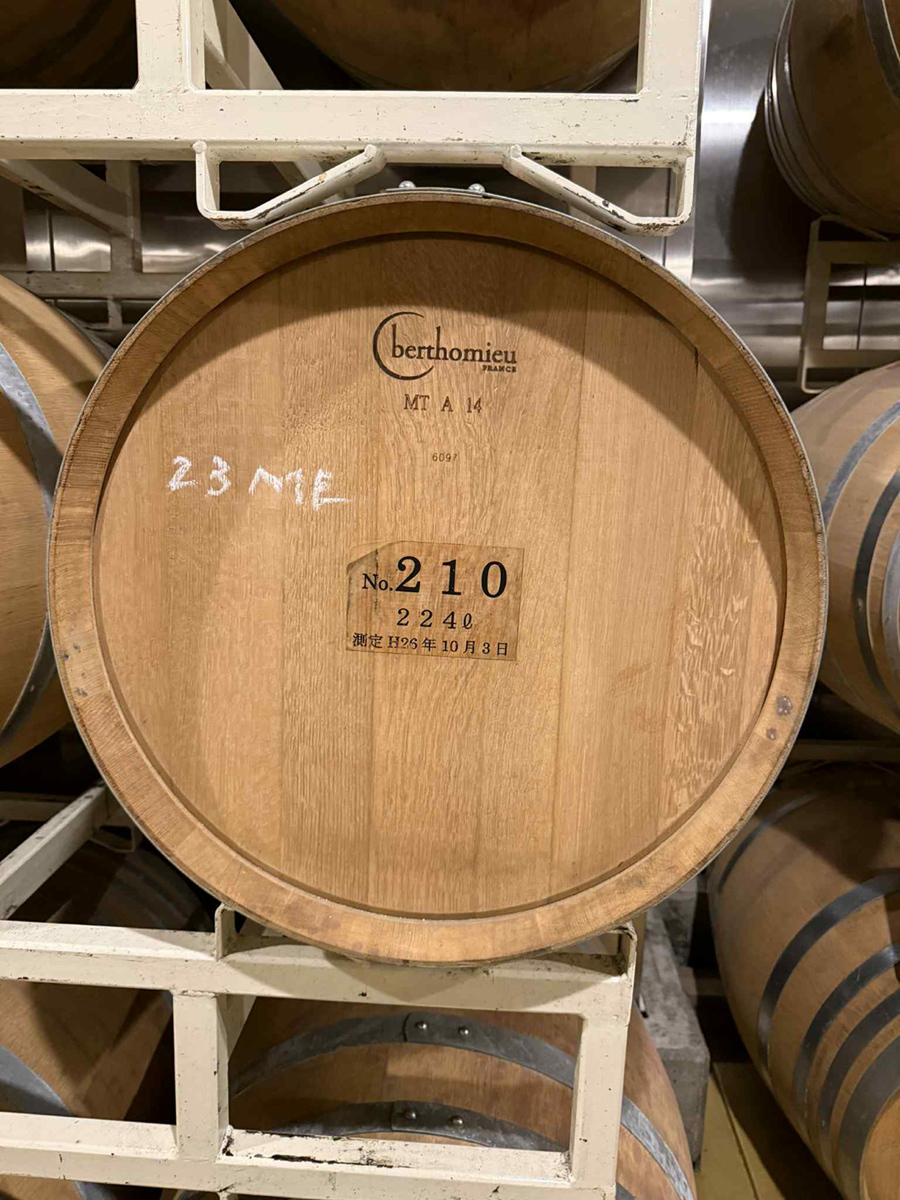

樽はフランスからフレンチオークを輸入しています。『ボルドーエキスポート』という印があるように、フランスから仕入れています。設定温度を14度にしており、少し涼しいです。樽の側面に日付が書いてあるものがありますが、これは『測定』です。何リットル入るか測った日付です。中身は2023年のメルローなどが入っています。チーク(印)のない樽は、5月に瓶詰めしたので空っぽですね」

エリアLOVE WALKERの最新情報を購読しよう