第141回

エリアLOVEWalker総編集長・玉置泰紀「大阪・関西万博をブラタマキ」 第22回

万博はまだ終わらない。大阪・江之子島の「こみゃく」パビリオンを観に行こう

2025年10月14日 15時00分更新

4月13日からの半年間、様々な批判を浴びながらも、開幕してからは大きな反響を呼び、ミャクミャクや大屋根リング、国内外のパビリオンの人気爆発など、初めての本格的なSNS万博となった「大阪・関西万博」は約2500万人の一般入場者、関係者を合わせて2800万人の入場者を数える大きな成功を収めた。その中でも、大きな話題を集めたもののひとつが「こみゃく」。

万博は10月13日に閉幕したが、10月19日まで、「こみゃく」を生み出した万博デザインシステムを創ったクリエイティブ・ディレクターの引地耕太氏や株式会社人間などが「大阪・関西万博デザイン展」(主催:読売新聞社)を大阪府立江之子島文化芸術創造センター(enoco)で開催をしていて、もうひとつのパビリオンとして万博並みの行列を生む人気となっている。

筆者は閉幕前の10月10日に会場を訪ねて、「プロポーザル」(企画提案。公共事業などの委託先を選ぶ際に、価格だけでなく提案内容、技術力、実績などを総合的に評価して選定する際に提出する)の中身まで公開した、デザイン・システムの展覧会としては極めて異例の展示を楽しみ、更には同日夕方のトークプログラム「EXPO DESIGN TALK」に参加し、引地氏と踏み込んだ対談を行った。

国家プロジェクトのデザイン・システムのすべてを見ることが出来る画期的な展示内容がヤバい

今年6月に京都dddギャラリーで実施した企画展「モダン・エキスポ・ポスターズ グラフィックでみる現代の万博」が好評を博し、超満員の万博への強い思いがスパークする中、大阪でもうひとつのパビリオンとも言えそうな展覧会が実現した。

この展覧会は、大阪・関西万博のデザイン・システムが生まれるまでのプロセスを紐解き、アーティストやクリエーターが手がけた会場装飾やサウンドスケープが展示されており、イベントが開催中に、デザイン・システムの展示が場所を変えながら開催されるのは筆者はあまり記憶にない。さらに関わったクリエーターやプロデューサーによるトークイベントが連日開催されるのも、万博と同時進行で行われているのが熱い。そこに筆者も加われて楽しいこと、この上なしだ。

大阪・関西万博の公式ロゴマークや公式キャラクター「ミャクミャク」、デザインシステムをはじめ、会場を彩ったモニュメントやサウンドスケープ、さらにパビリオンの空間デザインまで、多様な表現とプロセスが紹介されていて、時系列の年表もあったりするのだが、通常のロゴからキャラクター、システムと言う流れではなく、同時進行でお互いが影響し合いながら「こみゃくワールド」を形成していったのが分かる。まさに、デザインが紡ぐ創造と共創の世界がそこにある。

【展示ラインナップ】

●ロゴマーク、デザインシステム、公式キャラクターミャクミャク

ロゴマーク、デザインシステム、公式キャラクター「ミャクミャク」の展示を通じ、万博デザインの起点から広がる世界を紹介する。来場者を迎えるモニュメント、共創を促す仕組みなど、デザインが生み出す多様な表現と体験を見ることが出来る。

●大阪・関西万博デザインプロセス年表

ロゴマークから公式キャラクター「ミャクミャク」、デザインシステム、会場装飾、二次創作に至る歩みを時系列で紹介する。

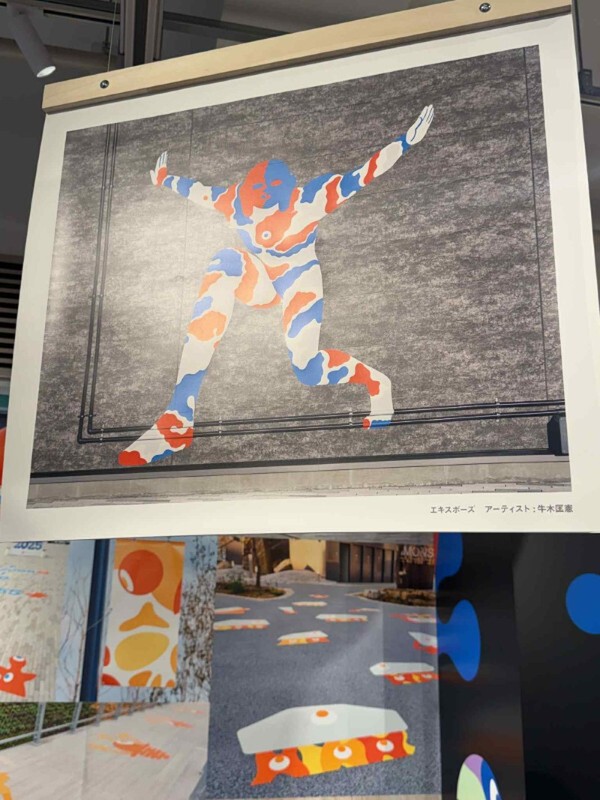

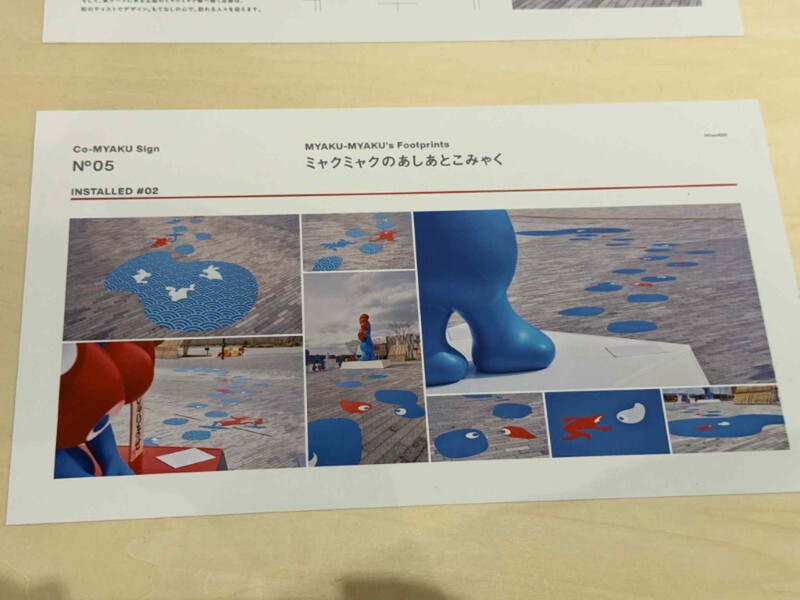

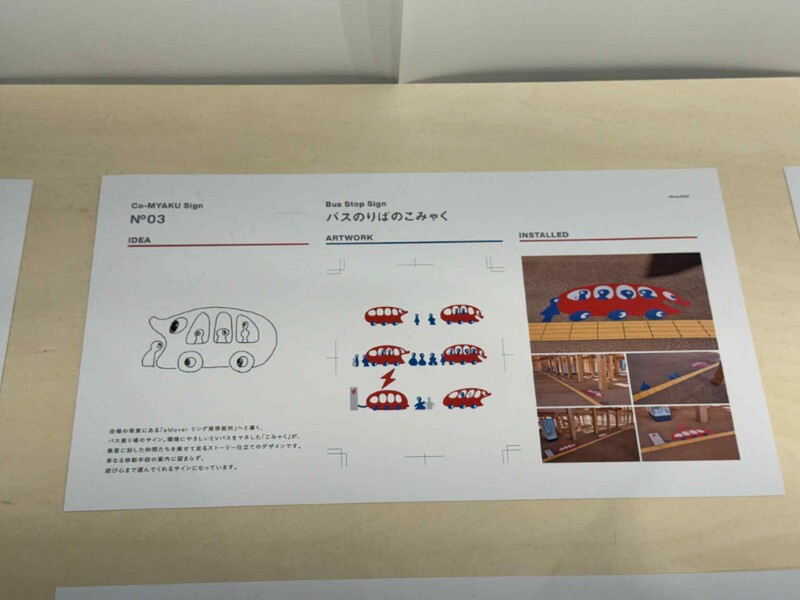

●EXPO WORLDs展示

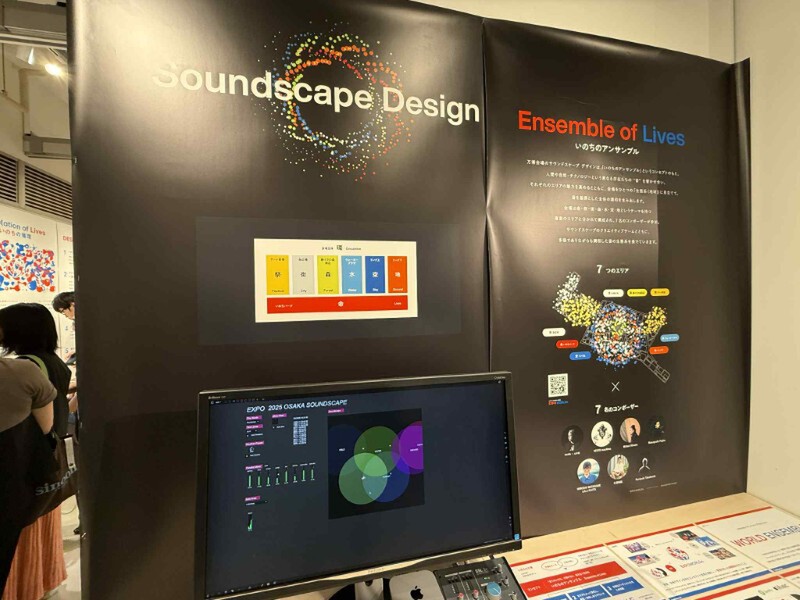

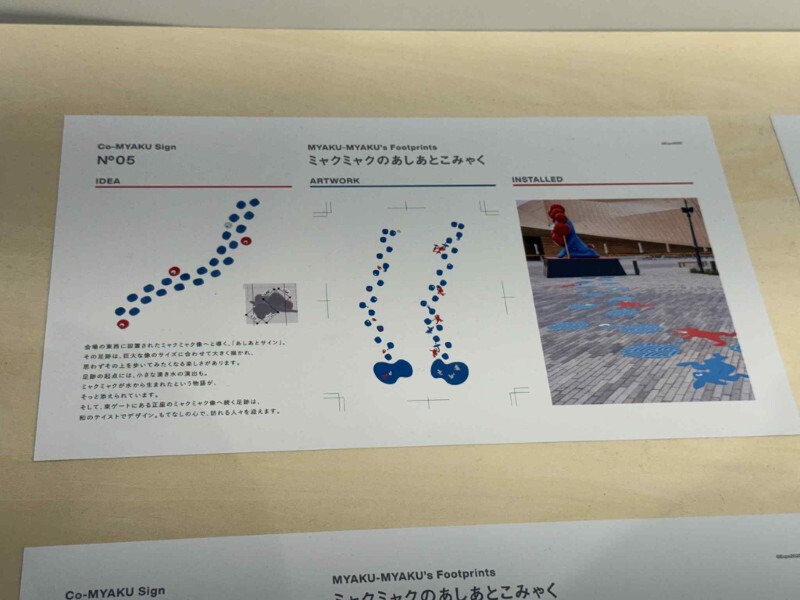

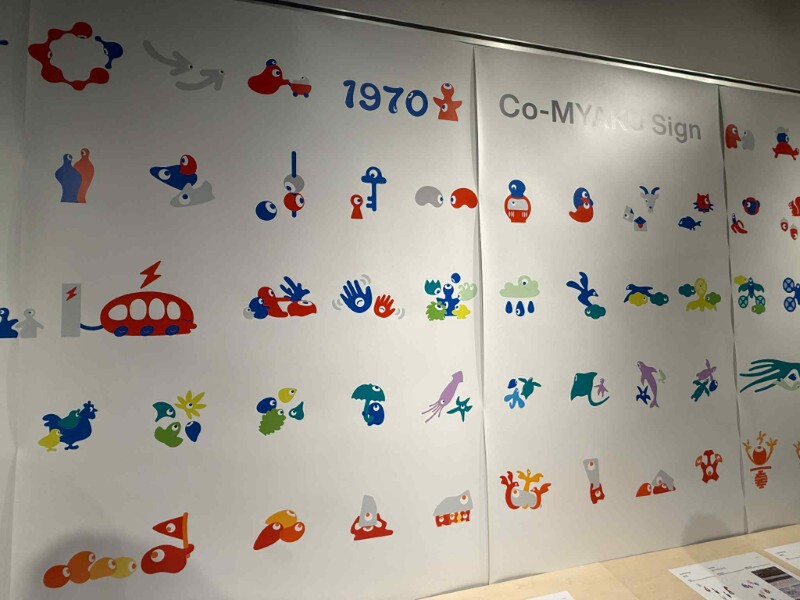

会場を彩ったミャクミャクのモニュメントやデザインシステムのバナーフラッグ、愛称“こみゃく”で親しまれた〈Co-MYAKU Sign〉、さらに会場音楽のSoundscape〈いのちのアンサンブル〉まで、会場装飾の全体像を紹介する。 アーティストがこみゃくにインスパイアされた作品も

●ドキュメント&スケッチ展示

ロゴマークや公式キャラクター、デザインシステムが生まれる背景や思考プロセスを可視化する資料を公開する。

●パビリオンの空間デザイン展示

日本館やパナソニックグループ パビリオン「ノモの国」など、25以上のパビリオン・出展ブースを含む、総計50以上のプロジェクトに携わった乃村工藝社グループ。その実績の一部と、制作過程を記録した映像を展示する。

●“奉納”されたこみゃくたち

本来は展示ではなかったのだが、こみゃくの豊かさの一部である二次創作されたこみゃくたちを置いていく来場者が絶えず、どんどん増えていく

引地さんが会場を説明して歩いたギャラリートークは気づきがいっぱいでめちゃ面白い

引地さんは、可能な範囲で、会場でギャラリートークを行っている。筆者が訪ねた日にも行われており、そこから少し言葉を採録してみた。

「今回の万博のデザインですが、実はロゴは僕が作っていません。皆さんご存知でしたでしょうか。ミャクミャクも作ってません。僕はデザインシステムというような形で、この辺りのデザインシステムと、あと会場の装飾、あと「こみゃく」って言われるようになったものを制作しております。

万博のデザインは、一人で出来たものでなく、たくさんの人が協力して創っているデザインになっています。通常のデザインのあり方、国家的なプロジェクトのあり方は、ある種トップダウンで、あるクリエイターが全体を仕切ってやるものなんですけれども、今回はみんなが共創と言って共に作るデザインになっています。

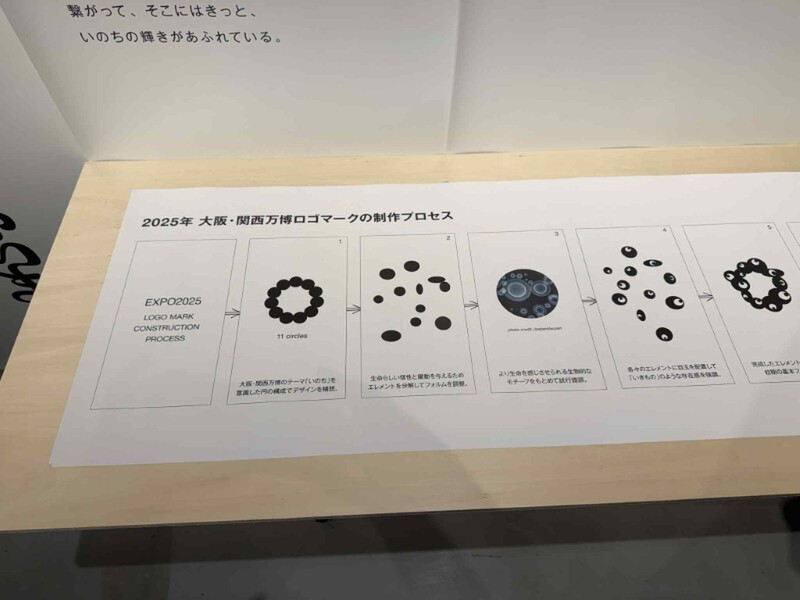

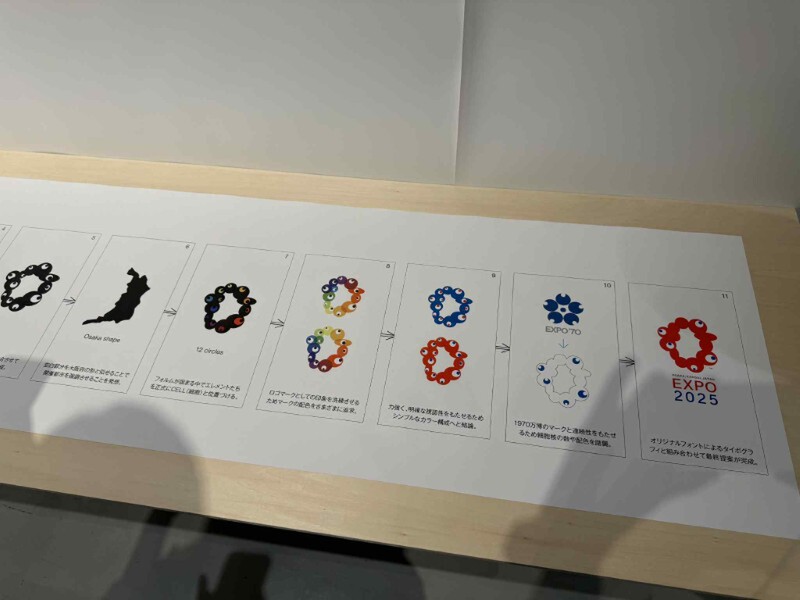

この目玉みたいなのは何でしょうか。これは細胞が一応モチーフになっていて、命の最小単位としての細胞がモチーフになって、それが繋がることで共創するイメージで作られたロゴになります。

ロゴの輪の内側は、大阪の形になっています。この目玉の数は、70年万博のエキスポのロゴマークの花弁5つと繋がっていて、70年の万博のロゴへのリスペクトを込めて出来ています。

始まりはロゴでした。もちろん、まず「命輝く未来社会」のデザインという大テーマがあります。では、ミャクミャクが生まれたのが先か、こみゃくが生まれたのが先か、と言うと、実は、こみゃくが先です。

意外かもしれませんが、こみゃくというのは実は愛称で、元々はデザインシステムのIDと呼ばれていたのを、こみゃくと皆さんが言い始めたことで、ミャクミャクの後にこみゃくという名前が付いたわけです。しかし、生まれたのはデザイン・システムが先になってます。

僕からすると、ミャクミャクが決まってない、デザインが決まってないのに、デザイン・システムという全体性を考えなきゃいけないという非常に難しいプロセスだったのですが、ミャクミャクと言う名前が決まり、デザインシステムIDがネット上で『こみゃく』と呼ばれ始めて、開幕の2か月前から、こみゃくムーブメントという形で、爆発的に二次創作が広がっていくっていうことになります。

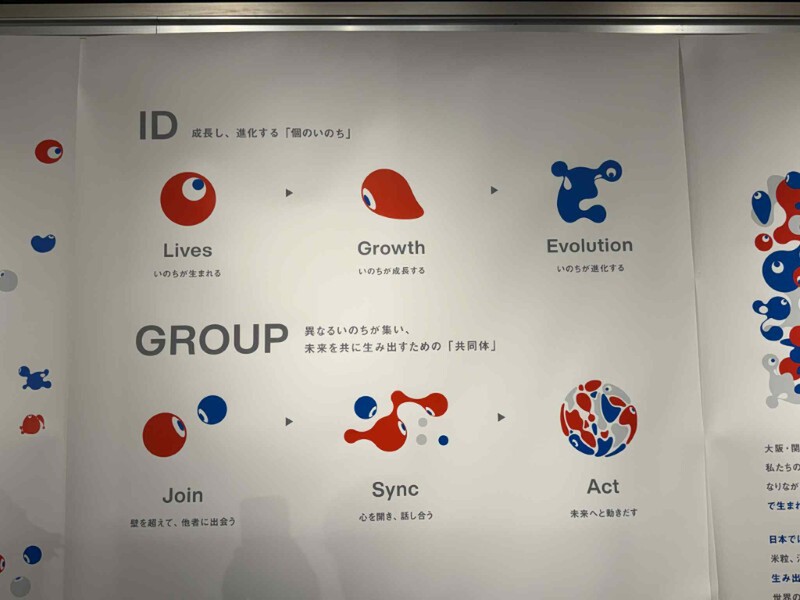

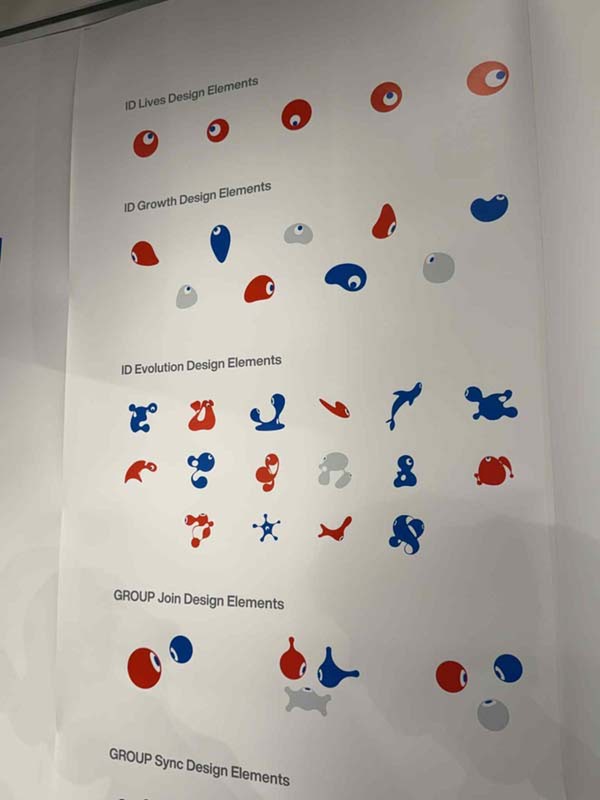

赤と青とグレーの色。赤は人間の命を表してます。青は動植物、自然の命を表してまして、グレーは何の色なのか。この色はロゴにもないです、ミャクミャクにもない色なんです。これは何かというと、グレーは、新しい命というもの。テクノロジーによって生まれる新しい命たちを表しています

つまりAIとか、バイオテクノロジーとか、アンドロイドとか。テクノロジーによって生まれる命たち、命と言えるのかと言えば色んな説があると思うのですが、日本人的に見ると、石ころとか、葉っぱ一枚にも命が宿るっていう精神性とか美意識みたいなのがあります。であればAIとかも命って言えるんじゃないか。

ロゴの二次創作が広がるというのは賛否両論ありましたが、僕は、それを見た時に、大阪的に言うといじられるってなんか愛着がある、愛があると言うのを感じました。そこで、そのオープンな参加と共創による新しい作り方を味方につけるようなコミュニケーション戦略を作るべきじゃないかと提案しました。

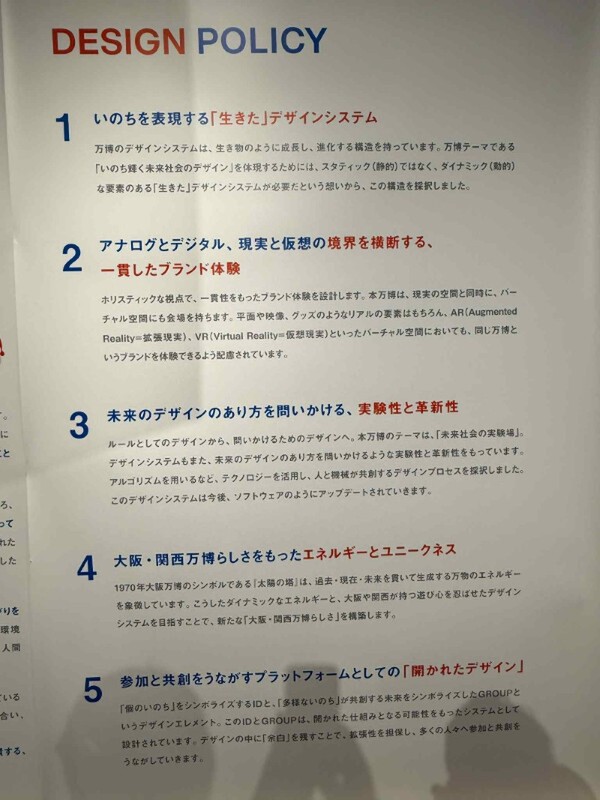

開かれて、いろんな方たちと一緒にものづくりをする、みんなにオープンなデザインが作れないかと思って提案したのが、開かれたデザインっていう考え方です。デザインポリシーの5つめに書いてありますが、参加と共創を促すプラットフォームとしての「開かれたデザイン」。この考え方が元々の今回のこみゃくだったり、二次創作が広がってきた考え方の根底になっております。

もう少し詳しく説明すると、IDとグループ、ワールドっていう3つのエレメントがあるデザインシステムになってます。IDが個の命、ロゴを切り出したりするのは、通常はタブーなんです。でも、このIDの部分を1個切り出して、それをエレメント化する。その考え方をひとつのコアに据えて、これをこみゃくって呼ぼうと言うことになりました。

グループは、そのこみゃくたちが、共創する、共に作る共同体を表現しています。壁を越えて他者に出会う、心を開いて話し合う、未来へと動き出す。この3つのエレメントがグループとなってます。で、色々なエレメントを一つにまとめたものがワールドになります。

また、この展覧会では、プロポーザルと言って、デザインシステムを提案した時の資料を、そのまま見れるようになってます。これはかなり稀なことです。国家プロジェクトが、そのプロポーザルの資料をそのまま公開すると言うのは、かなり貴重なので、良かったら見て頂ければと思います。

さらに、サウンドスケープですが、会場の音楽だから、デザインじゃないと思う人もいるかもしれないですが、会場の装飾のデザインをやっていたところ、会場のサウンドスケープが1年前にまだ決まってないということが分かりまして、そのエリアに合った音楽を作るのがいいんじゃないかというので提案しました。

命のアンサンブルというコンセプトをもとに、会場を七つのエリアに分けて、7名のアーティストが立って、僕らのチームのクリエイティブだったり、プロデューサーだったり、テクニカルディレクターとかが入って、全体をまとめるというプロデュースでした。

最後に、展示じゃないのですが、面白い現象がどんどん広がってまして、こみゃくとかミャクミャクの手作りのクラフトをですね、ここの展覧会に来て皆さんが奉納していくという現象が起きてます。これは別に誰も呼びかけてないんですけど、なんか徐々に増えていっています。

僕は今回のデザインシステムをオープンソースデザイン2025という考え方でまとめております。オープンソースというような言葉で、例えば、集合知、ウィキペディアなんかもそうなんですが、みんなで作っていって、みんなで考えて、それを集合知に作っていく。それをデザインの在り方として作ったらどういうものになるのだろうかと言う問いが、「オープン」に込められています。

皆さんと共有していくことを非常に大切にしていて、X上で発信してるのも、このオープンと言う思想が土台になってずっと発信し続けてきました。オープンプロセスだったり、オープンナレッジっていう考え方で、自分たちが税金で作らせてもらったデザインでもあるので、そこで得た知識やプロセスを皆さんとできるだけシェアすることで、公共に返していく。若いクリエイターに返していって、それが循環するような社会を作っていく、と言う考えがあります」

この後、引地氏と筆者でトークプログラム「EXPO DESIGN TALK」を行った。筆者は、70年万博の記念公園の大阪府の審議員を務め、太陽の塔ウォーカーと言うムックを作り、今回の万博の誘致から関わってきたのだが、開幕から万博の特集記事140数本の執筆、チームワークをやり切り感じてきた大阪・関西万博の面白さが大屋根リングの藤本壮介氏や引地さん、シグネチャーパビリオンのプロデューサー、各国のパビリオンなど実に多様な共創から生まれたことを、この対談から実感できた。

開催概要

期間:2025年10月1日(水)~10月19日(日)

※最終日は15時まで

開館時間:11時~20時(入場は閉館30分前まで)

休館日:月曜日(10月6日、10月13日)

会場:大阪府立江之子島文化芸術創造センター(enoco) Room4(大阪市西区江之子島2丁目1番34号)

※Osaka Metro 中央線・千日前線「阿波座駅」下車、8番出口から徒歩3分

※駐車場の利用は不可

入場料:無料

主催:読売新聞社

共催:株式会社VISIONs、株式会社人間、株式会社ワントゥーテン

協賛:株式会社乃村工藝社

協力:株式会社Beach、一般社団法人demoexpo、JKD Collective株式会社、株式会社parks、株式会社TakaraTec、株式会社THE PASSION、株式会社ZIZO、赤川純一、久保みのる、クレー株式会社

後援:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

公式サイト:https://www.enokojima-art.jp/event/15286/

エリアLOVE WALKERの最新情報を購読しよう