「すずなり食堂」。能登半島地震で被害を受けた珠洲市の飲食店4店舗が2024年9月6日、合同会社「すずキッチン」を設立し「道の駅すずなり」の隣に仮設店舗でオープンした能登の海産物などを味わえる食堂だ。代表の坂本信子氏(右)と筆者

石川県能登半島の復興は着実に進んでいる。今回、能登半島をめぐるプレスツアーに参加した。筆者が前回能登を訪れたのは、2017年に第1回の奥能登国際芸術祭が開催された際に、のと里山空港から珠洲市に取材に行ったときで、8年前になる。

今回のツアーでは、のと里山空港から珠洲市、七尾市、輪島市、穴水町、能登町など、広く取材した。仮設を活かした元気な施設や、道路の復旧など復興作業を多く目にしたが、2024年1月1日に発災した「能登半島地震」の災害の爪痕はまだまだ残っており、2024年9月に発災した「令和6年9月能登半島豪雨」の被害も大きい。

しかし、地域の方々と直接お会いして、パワフルな声を聴き、実際に賑わっている様々な施設を体験して、より多くの人に能登を訪れてもらいたいと強く感じた。

今回は、玄関口の「のと里山空港」、珠洲市、能登町。以降は、七尾市と穴水町、そして輪島市周辺の3回に分けて連載し、能登の今を伝えたい。

能登半島地域は、石川県河北郡以北の12市町及び富山県氷見市の13市町からなる。石川県地域は、七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、かほく市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町から構成される。

これらの地域は、半島地域の広域的かつ総合的な振興を図るため、半島振興法(昭和60年6月14日、平成27年3月31日最終改正)に基づいて、半島振興対策実施地域として指定されている。

能登半島の復興は、インフラの応急復旧(道路、空港、鉄道など)と生活・生業の再生が並行して進んでいる。しかし、道路の完全復旧や仮設住宅の整備までは時間がかかる。復旧・復興は段階的に進んでおり、例えば、金沢市から能登半島全域への3時間到達圏域が拡大している。のと里山空港では、羽田との往復便が1日2往復に回復した。鉄道でも、JR七尾線とのと鉄道は運転を再開しており、震災前のダイヤに回復している。

今回のプレスツアーでは、1日2便に復活した「のと里山空港」からスタートしたが、羽田空港を午前9時発で着いたのは9時55分。速い。1時間で東京から着けるのは魅力だ。

のと里山空港(正式名は能登空港)は石川県輪島市にあり、2024年1月1日の能登半島地震では滑走路が閉鎖され、亀裂も複数見つかった。1月11日には仮復旧し、1月27日に、ANAが羽田線の運航を再開。3月末までは定期便を欠航し、1日1往復の臨時便を週3日のみ運航する形だった。

11月2日には、第一駐車場敷地に、仮設飲食店街とコワーキングスペースを組み合わせた「NOTOMORI」が開業している。震災前と同じ、能登〜羽田便の1日2往復が再開したのは2024年12月25日だった。

着陸時のアナウンスでは、滑走路の復旧工事の影響で揺れるという注意があったが、特段衝撃もなくスムーズに着陸。

●のと里山空港

公式サイト:https://www.noto-airport.jp/

【NOTOMORI】

NOTOMORIは能登復興の拠点としてオープン。施設内には6つの飲食店があり、Wi-Fiも完備、昼はコワーキングスペースとして、夜は大衆食堂として利用できる。

名称は、「NOTO(能登)」と「MORI(森)」を組み合わせている。自然との調和や、地域の豊かな資源を感じさせる名前で、復興の拠点として、地域の自然と共に前進するイメージを表現している。

飲食店は以下のとおり。

「SMOCO」(穴水町)

カフェ /自家焙煎珈琲、焼き菓子、パン、軽食(サンドイッチなど)

「香華園」(輪島市)

中華料理・ラーメン/夜営業中心。いしる(魚醤)を活かした能登風中華。いしるラーメン(ほんのり塩味のスープにシャキシャキ野菜)、オムライス(具だくさん・夜限定きまぐれメニュー)、焼き飯

「御食事処 まだら館」(輪島市)

定食・和食/能登の海鮮をメインに。サバ能登いしる漬け定食、海鮮定食

「のと里山食堂 然」(穴水町)

和食・食堂/地元食材を使った家庭的な食事。 能登産の新鮮野菜・魚介を使った定食

「芽吹食堂」(輪島市)

食堂/定食、地元野菜の小鉢料理。

「てらおか堂」(富来町)

カフェ・軽食/ドリンク類(ハーブティーなど)、軽食(ケーキやサラダ)

●NOTOMORI

公式サイト:https://noto-mori.jp/

NOTOMORIの管理をしている、インパクト共創室の笹谷将貴さんに話を聞いてみた。

「私は輪島市出身で、もともと東京で働いていました。でも、2024年1月1日の能登半島地震で、輪島市内に帰省していて被災したんです。東京に戻って少し働いていたんですが、やっぱり『地元を支えたい』という気持ちが強くなって地元に戻り、今はNOTOMORIの管理をしています」

「このNOTOMORIは、仮設の飲食店街という形なんです。被災地ではよくあるんですが、地震で営業できなくなった飲食店の方たちが、再開への一歩を踏み出すための場所。最終的には、元の店舗に戻るのが目標です。でも、それだけじゃないんです。ここは、復旧・復興に携わる人たちの食堂でもあります。土木作業員さんや、行政の応援職員の方たちは、被災地に泊まる場所がなくて、空港の近くに200〜300人規模の仮設ホテルがあるんですけど、そういう方たちがここで食べて、休んでいく」

「それから、復興関連の会議や交流の場としても使われています。空港は復旧事業者の『玄関口』ですから、必ず通る場所。ここに広々としたスペースを作って、会議やイベント、コワーキングスペースとして使えるようにしました。デザインは東京の事業者さんが担当してくれたんですが、かなり豪華に仕上げてくれました。例えば、吊り照明は輪島塗の事業者さんが漆で作ってくれたもの。正式な輪島塗ではないけれど、地元の工芸を意識したものです」

「机も広く、コワーキングスペースとしても快適に使えるようにしています。Wi-Fi、電源、プロジェクター、マイクも完備して、会議やイベントにも対応できるようにしました」

「入っているのは6店舗で、『SMOCO』は穴水町のカフェで、移住者夫婦が地震で店舗を失って、ここで再開しました。『香華園』は輪島の朝市の中華店で、いしるラーメンが人気です。『御食事処 まだら館』は朝市通りの海鮮定食店。『のと里山食堂 然』は、イタリアン『アズ』の新業態になります」

「『芽吹食堂』は、仏料理『ラトリエ』のシェフが運営しています。炊き出しも精力的にやって、ここで復興の象徴として開店してくれました。『てらおか堂』は、能登牛のステーキハウス。被害額は6店舗のなかで最大で、牛をヘリで避難させたこともあったそうです。一部は再開していますが、ここでも営業をしています」

「最初は、参加に消極的な店舗も多かったんです。輪島から30分かかるし、『どうなるかわからないから』と。でも、参加してくれた店舗には本当に感謝しています。今は皆さん、再開への力を蓄えています。2024年11月2日にオープンして、2025年8月末時点で約11.3万人が来てくれました。9月以降も増えて、12〜13万人くらいになっていると思います。会議利用は、月平均15件以上。2日に1回ペースです」

「昼はカフェ・コワーキングスペースとして利用し、夜は大衆食堂風に、17時まで営業しています。来場者の約半分が観光・視察目的です。建物は5年で解体が前提です。建築基準法の一部緩和を利用して、速く作れるようにしたんですが、20年は持つ建築。5年後に再利用するか、解体するかはまだ未定ですね。NOTOMORIは、単なる仮説じゃないんです。 被災したお店が再起し、復旧に携わる人が集まり、 観光客が能登の今を知り、応援してくれる。 空港の入り口で、能登の希望を届けたい。 これからも、県内・県外問わず、たくさんの方に利用してもらいたいです」

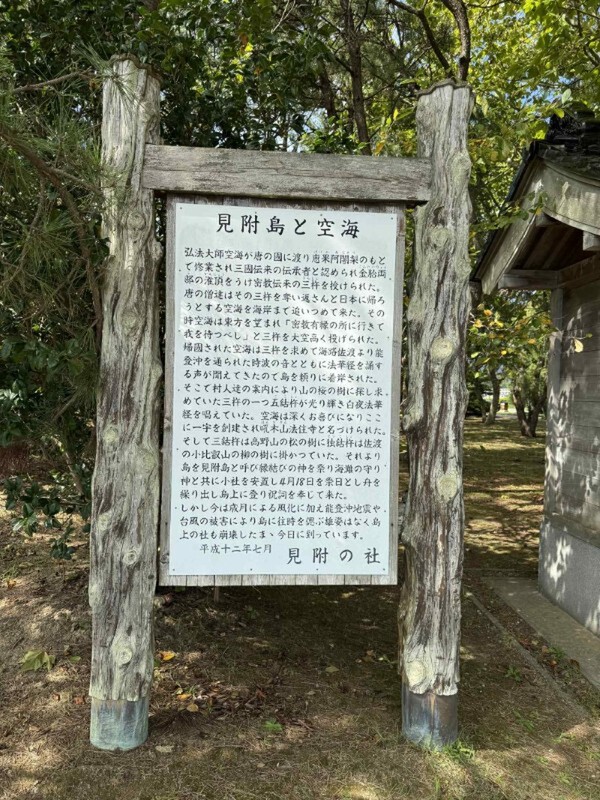

形は変わっても「見附島」は神々しい

これまでも形を変えてきた島の今を見に行こう

「見附島(みつけじま)」は、石川県珠洲市・鵜飼海岸の沖合200〜300mに浮かぶ無人島。軍艦に似た姿から「軍艦島」、また「見月島」とも呼ばれ、能登地方のシンボルとして親しまれる。

能登半島国定公園内にあり、石川県天然記念物。標高は28.8m、頂部は平坦でモチノキなどの植生と見附神社がある。

空海が佐渡から渡る際「最初に見付けた島」との伝説に由来する。かつて急行列車「能登路」のヘッドマークにも描かれ、奥能登国際芸術祭の作品の借景にもなるなど人気だ。

繊細な形は自然の影響を受けやすく、1993年の地震、2019年の台風で直近にあった小島が消滅し、2020年以降の群発地震、そして2024年能登半島地震で南東側が大きく崩落した。「軍艦島」の特徴的景観は若干失われたが、自然の脅威と防災の教訓を今に伝える存在となっている。

ここでしか食べられない「福幸丼」など

最高の食材を楽しもう

能登半島地震により、珠洲市の飲食店は大きな打撃を受けた。店舗の倒壊、ライフライン断絶、道路寸断により、ほとんどの店が営業不能に。

そんななか、地元の飲食店が連携し、2024年3月中旬から8月中旬まで、避難所にいる被災者や復旧工事の作業員、応援職員などに向けた弁当製造を続けた。多い時には、1日最大約1400食という驚異的な数を手作りで提供し、奥能登の「食」を支え続けた。

この活動の中心メンバーのうち4社が、弁当事業の終了後、2024年9月6日に「道の駅すずなり」の隣に「すずなり食堂・すずキッチン」をプレハブの仮設店舗としてオープン。地元住民や復興業者にとって、待望の開店となった。

●すずキッチン&すずなり食堂

公式Instagram:https://www.instagram.com/suzu.kitchen_suzunari.shokudo/

【すずなり食堂】

営業時間:11時〜15時/定休日:Instagramなどで要確認/住所:石川県珠洲市野々江町シの部15-1

【すずキッチン】

営業時間:5時~15時/定休日:日曜日(注文分は対応)

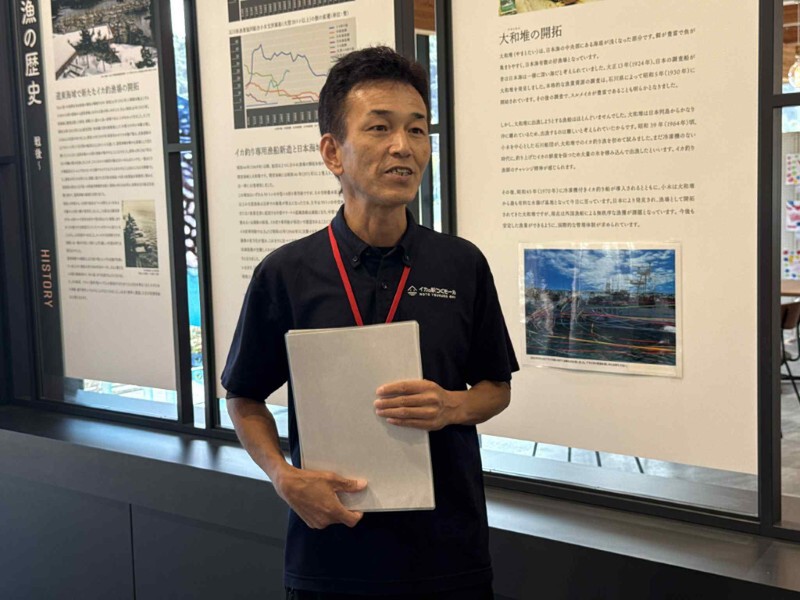

「すずなり食堂」は、能登半島地震で被害を受けた珠洲市の飲食店4店舗が2024年9月6日、合同会社「すずキッチン」を設立し「道の駅すずなり」の隣に仮設店舗でオープンしたのがスタートで、「すずキッチン」代表の坂本信子氏に話を聞いてみた。

「去年9月からずっとやってます。うちは私が代表で、4人で立ち上げたんです。最初は4店舗だったけど、1店舗はめでたく復興して、今は3人で代表。復活したお店の人はもう戻られてますが、従業員の数は変わっていません。それが仮設店舗のルールなんです。逆に『入りたい』ってところもあるんですよ。水害で店がダメになったお店とか。だから常に4店舗はキープしてる感じですね」

「ただ、来年の令和8年12月で仮設期間が終わりなんです。立派な建物だから、『もったいない』って思うけど。仮設住宅も結局伸びるって話ですしね。今、珠洲は本当に食べる場所がないんです。だから皆さん、すごく重宝してくれています」

「うちの4つのお店は、もともとやってた料理は微妙に違うんですよ。最初に抜けたのは焼肉屋さん。今残ってるのは、板前が2人、旅館と食堂がそれぞれ2人。だからすごく充実してるんです。和田さん(庄屋の館)とか、今日も朝4時から来てて。タコカツ、気になりませんでした? あれ、めちゃくちゃ手間かかってるんですよ。衣つけにくいのに、生パン粉じゃないとダメって。油は汚れるし……でも『それじゃなきゃダメ』って。妥協しないんです、本当に」

「すずなり食堂のいいところは、そうですね……私も含めて、ここに残ろうと思ってる人間がやってるってこと。来てくれた人には心底感謝しながらやってて。いかにここが素晴らしいか、みんなわかってる。だからしなやかで、しぶとい人たちがやってる。楽しいんですよ、結果的に。4つの店の力が合わさって、すごくいいものができてる。自信がないと、こんな状況じゃできない」

「メニューも限定でやってるけど、楽しめるし、私もすごく勉強になってます。『もういいじゃん』って言っても『嫌だ』って(笑)。期限が来ても、全力でやろうって。観光じゃないけど、見に来てほしいんです。珠洲は地震があった後も美しい。回ったら驚くと思います。『こんな美しいところが、地震にあってもまだ美しい』って」

「食べ物もこれからもっと良くなる。港も復活して、海のものが一番いい時期。ぜひ来てください。何回も来る人は来るんです。昨日も『4回目です』って、別の旅行会社のツアーの人が。『変化を見届けたい』って。のと里山空港の数字も確実に増えてる。2便復活してくれて、本当に助かってます。あれがないと、観光はアップアップでしたから。新幹線は開通したけど、やっぱり飛行機が近い。金沢に1泊して、能登に2泊のコースも動き出してます。石川県全体で受け入れて、能登に差し込む、それが今、大事かなって思います」

「福幸丼は、1月から4月は香箱ガニの時期で、見た感じもすごいです。でも値段は一緒なんです、2750円で。すごい手間がかかっていて、数量限定にしています。この時期は、食材は一番美味しいけど、お客さんの数がドーンと減りますし。雪で飛行機は飛んでるけど、やっぱり足元が心配で来られない方が多くて。でも、一番いい時期なんです。来てくれたら、香箱ガニも味わえます!」

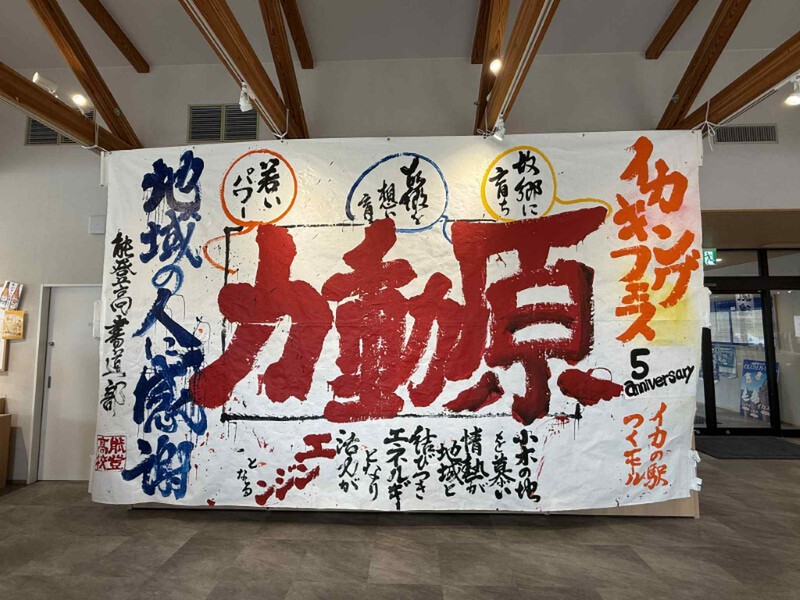

地震にも負けないイカキング

税金の無駄遣いどころか復興のシンボルは大人気だ

ミャクミャクやせんとくん同様、登場したときはマスコミなどで批判が大きかったが、逆に大きな人気を集めたキャラクターといえば、巨大な「イカキング」(石川県能登町)。

新型コロナ終息後の観光振興と町内経済の回復を目指して2021年3月に設置され、6月に公募で「イカキング」と命名された。予算は2500万円(コロナ対応地方創生臨時交付金)。日本海でのイカ不漁に苦しむ地元漁師を励ます意味も込められている。

「イカの駅つくモール」の屋外にそびえる巨大スルメイカモニュメントは、全長13m、高さ4m、重さ5トン。繊維強化プラスチック(FRP)製で、長い腕が絡みつき、口から内部に入れる設計。「イカに食べられた体験」ができる写真スポットとして、SNSでも大人気だ。冬には雪が積もった姿が「冷凍イカ」と話題になり、休館日でも多くの人が訪れる。

設置当初は「税金の無駄遣い」との批判もあったが、2022年8月29日に能登町が公表した調査結果によれば、設置費用の22倍である約6億400万円の経済効果があり、テレビなどによる宣伝効果は18億円に上ったという。同年のアンケートによると、来場者の約半数が「イカキング目当て」だった。地元住民や子どもたちの遊び場としても愛され、2025年6月22日には開業5周年記念「イカキングフェス」が開催された。

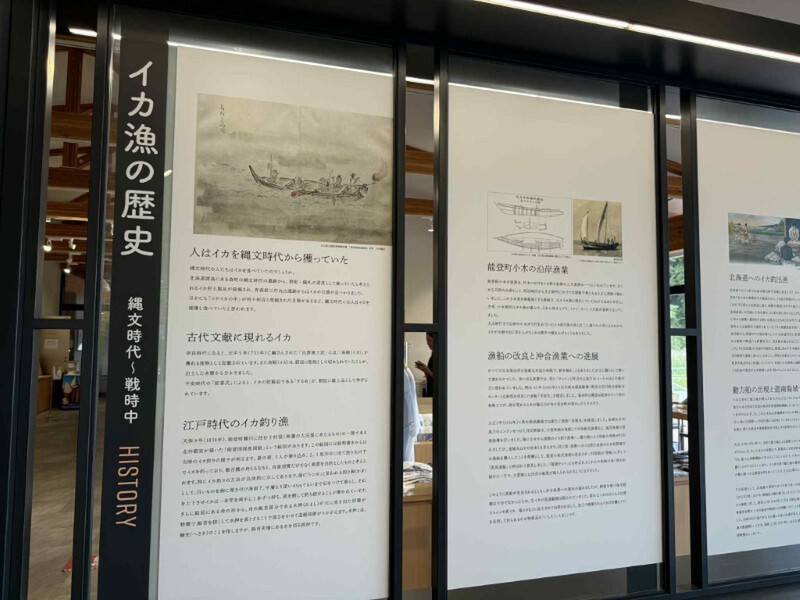

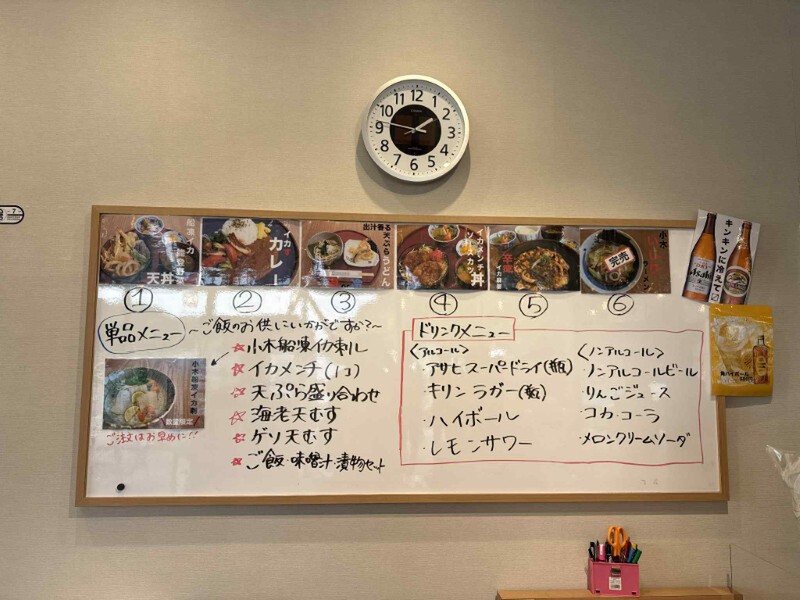

「イカの駅つくモール」(正式名称:のと九十九湾観光交流センター)は2020年に開業し、九十九湾の絶景を“イカんなく”堪能できる観光拠点。小木の特産・船凍イカと日本百景に選ばれた九十九湾の魅力を発信している。

館内に入ると、窓いっぱいに九十九湾の海が広がり、イカ漁の歴史や技術を学べる展示コーナーでは、地元ならではのイカ料理(イカの駅弁やイカカレーなど)も紹介。さらに、生きたスルメイカが泳ぐ巨大水槽も大人気。

また、県内唯一の海中が見える遊覧船「イカす船」をはじめ、シーカヤックや釣り体験などのマリンレジャーも楽しめる。物産コーナーでは、船凍イカの加工品やオリジナルグッズも販売している。

2024年1月1日の能登半島地震で津波が襲ったが、イカキングには目立った損傷はなかった。イカの駅つくモールは一時休業したが、2024年4月8日に営業再開。「地震にも負けなかったイカキング」は、能登町の復興のシンボルとなった。

●イカの駅つくモール

公式サイト:https://ikanoeki.com/

住所:石川県鳳珠郡能登町字越坂18字18番1/電話:0768-74-1399/営業時間:9時30分~17時/定休日:水曜日

【イカキング写真】

【イカの駅つくモール写真】

【イカす船の写真】

イカの駅つくモール駅長の吉村昌央氏に話を聞いてみた。

「イカキングの人気が出た後、『さあ、これからだ!』という矢先に、 2024年1月1日に能登半島地震が発災して、同年4月には何とか時間を短縮しながら営業を再開し、2025年の4月1日からは、営業時間も通常に戻しました。遊覧船も安全確認が取れましたので、同じく4月に再開させていただいています」

「能登半島地震の際は、店内にも津波が押し寄せて、駐車場まで津波が入りました。当然、イカキングの方も津波に飲まれたんですが、なんとか無事でした。遊覧船も岸壁に乗り上げました」

「私は今年の4月から、駅長をさせていただいてるのですが、3月から4月にかけては、やはり公費解体の業者さんであったり、被災者支援のボランティアの方などの車が駐車場を埋め尽くすような感じでした。しかし、2025年5月のゴールデンウィークを境に、少しずつ、観光客の方の姿も見えるようになり、8月のお盆には、満員御礼状態になりました」

「マスコミのメディアの方も、地震のことを取り上げていただく機会が減ってきたとは思うのですが、 実際、地元に来ていただくことで、実情を見ていただくのが必要なんだと、我々も感じています。ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います」

また、同駅のレストランのメニューは2025年7月に能登町小木にオープンした宿泊型飲食店「能登 shirushi」代表の細野涼介氏が腕を振るう。細野さんに話を聞いてみた。

「東京の神田にいました。奥さんと、僕の部下が1人いたんですけど、一緒にこっちに移住してきて、昼はこのレストランをやって、夜は『能登 shirushi』という店が近くにあるんですけど、そちらをやっています。生まれは、父親が柳田村の出身で、近くなんです。生まれてすぐに、金沢に出ていて、育ちは金沢です」

「その後、ちょっとだけ金沢で飲食店をやってる時期があって、その後東京に出て、ずっと料理をやってました。独立しようと思って、金沢で場所を探してたんですけど、探してる間に能登半島地震が起きて。『能登どうなんかな』と思って、能登の物件を調べたら、 小木にいいところがあって、『このロケーションだったらできるな』と」

「で、『能登 shirushi』を準備してる最中に、ここの話が。昼夜2店舗持ってることになりますね。このお店自体は7月にオープンしました。どちらも7月オープンで、 移住してきたのが6月くらいです。このメニューは、やっと落ち着いてきました」

●能登 shirushi

公式Instagram:https://www.instagram.com/noto_shirushi

エリアLOVE WALKERの最新情報を購読しよう